日本の美術品を代表する名品で、山田常嘉の作品をお譲り頂きました。

お客様の声

世界遺産の鬪雞神社があり、和歌山県でも「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録され、毎年7月には「お笠」と呼ばれる山車の、上屋には各町の趣向をこらした人形や餅花が飾られる古式ゆかしい夏祭りが行われます。是非皆様にもご覧頂きたいお祭りです。また自宅にはお蔵がありましたが、長年放置されたままで、品物と箱がばらばらで整理もできず、手付かずの状態でした。出張で来て頂き、時間をかけて箱と品物を合わせて頂き、箱入りの価格で査定して頂きました。丁寧に説明して頂き、思わぬ高値で買取って頂き大満足です。さすが、骨董店の古美術やかたさんに、お願いして良かったと主人と話していました。

=======================================================

買取例の説明

写真が33枚あります。くわしくはこちら

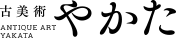

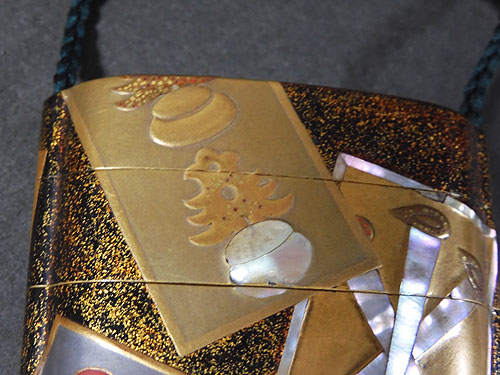

本体 横幅約 6.7cm 縦約 6.4cm 厚み最大約 1.8cm

緒締め 直径約 1.5cm

根付 横幅約 5.2cm 縦幅約 3.3cm 厚み約 0.8cm

先代が大切にコレクションしていた 印籠 ですが、先代が亡くなったので売却したいと和歌山県田辺市よりお電話を頂きました。伺いますと、素晴らしい蒔絵で、山田常嘉の作品でした。この山田常嘉の江戸時代の作品で、材質は木製です。非常に 細密 な蒔絵が施され、さすが江戸時代の職人技だと思わせる作品です。作者は、写真をご覧のように著名な作家の山田常嘉と銘が入っており、非常に面白い南蛮人とカルタの蒔絵が施されております。山田常嘉は、江戸中期の蒔絵師で、山田姓の印籠師で、江戸南塗師町に住んだ名工と伝えられている。代々「常嘉」あるいは「常嘉斎」と号して、『装剣奇賞』にある「常加」銘の作品も知られている。印籠蒔絵を得意とし、作品の遺品が多くあり、研出蒔絵をよくしたというが、高蒔絵 を駆使した作品も多い。「御印籠師」として徳川家に仕え、細工物や香箱を制作したとも伝えられる。江戸時代の古い時代の伝承された蒔絵が素晴らしい作品で、和歌山県のお客様がお持ちで、紀州徳川家の関係の作品かもわかりませんね。また現在の作家ではなかなか作れない 上手 の名品です。緒締めはトンボ玉で出来ており、根付 の材質は水牛の角です。昔の職人技が素晴らしく、面白い南蛮人の図柄の 珍品 です。採光の加減で白く光っておりますが、非常に状態の良い品物です。このような骨董品の名品はなかなか残っておらず、貴重な 逸品 をお譲り頂き有難うございます。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9 反対側

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17

-

18

-

19

-

20

-

21

-

22

-

23

-

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

-

31

-

32

-

33 ★○