蒔絵・漆芸作品の買取事例

販売価格を提示して買取価格を決定します

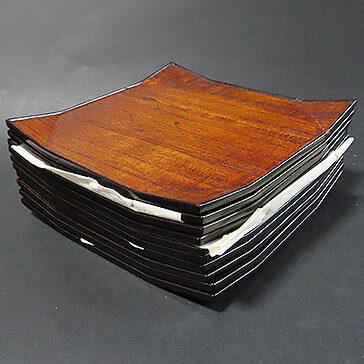

買取りさせていただいた蒔絵・漆芸作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

当店では、実際に販売をしております。高価な蒔絵・漆芸作品には買取相場はありません。

当店には相場に関係なくお買い求め頂くお客様が多くおられ、お客様の要望で買取価格を決定出来るからです。

蒔絵・漆芸作品の売却のポイント

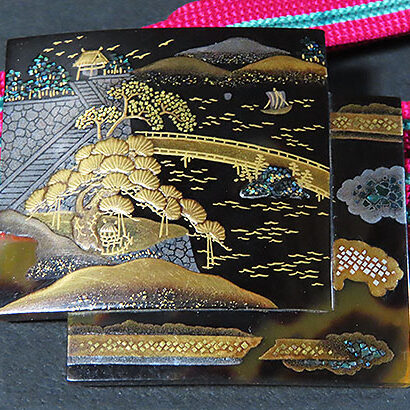

このような作品は、細工が 緻密 であること、制作時代や著名な作家の作品であるかどうかなどにより価格は大きく変わります。特に、江戸期~明治にかけては名工と言われた蒔絵師も多く、無 銘 の作品でも昔の 職人技 が素晴らしい 逸品 があれば高価買取させて頂きます。最近では、古美術やかたにご来店頂くお客様は外国のお客様が殆どで、素晴らしい漆芸作品の入荷をお待ちのお客様も多くいらっしゃいます。

このような作品は、細工が 緻密 であること、制作時代や著名な作家の作品であるかどうかなどにより価格は大きく変わります。特に、江戸期~明治にかけては名工と言われた蒔絵師も多く、無 銘 の作品でも昔の 職人技 が素晴らしい 逸品 があれば高価買取させて頂きます。最近では、古美術やかたにご来店頂くお客様は外国のお客様が殆どで、素晴らしい漆芸作品の入荷をお待ちのお客様も多くいらっしゃいます。

このような作品は、規格が統一されて、カタログで販売できるようなブランド品ではありません。古美術骨董品や一点物の蒔絵・漆芸作品には多くの偽物があり、確かな鑑定眼が求められます。

やはり骨董と言えば千年の都、京都が一番の本場で、その中心地、祇園骨董街の 老舗 骨董店が「古美術やかた」です。土地柄、名品 や 文化財 の宝庫で、貴重な古美術骨董品の査定や 鑑定 を長年繰り返し、その経験実績は日本でも№1です。

買取店や買取だけを宣伝している骨董店では無く、ブランド品やカタログでは販売出来ない世界で、一点数百万円の 骨董品 や 美術品 を販売できる信用と鑑定眼がある京都祇園の老舗骨董店だからこそ、高価買取させて頂けるのです。売却をお考えの方や、納得のいくお店で話を聞きたいとお思いの方はお気軽にご相談くださいませ。

蒔絵・漆芸作品の作家の紹介

主な作家は、帝室技芸員 の柴田是真、川之辺一朝、池田泰真、白山松哉を始め、人間国宝の赤地友哉、磯井如真、江里佐代子、大場松魚、音丸耕堂、黒田辰秋、高野松山、前大峰、松田権六や、一后一兆、植松抱民、植松包美、小川松民、小川破笠、川端近左、金城一国斎、古満寛哉、古満休伯、古満巨柳、白井可交斎、堆朱楊成、中村宗哲、原羊遊斎、逸見東洋、山田常嘉などの 著名 な作家の作品は、高価買取対象です。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

蒔絵・漆芸作品の種類と説明

蒔絵は漆工芸技法の一つで、漆で描かれた文様と共に漆器の表面に蒔かれる金・銀の粉や金箔・銀箔の美しさが人々を魅了します。

日本での起源は奈良時代にまで遡り、現在、国内最古と言われる作品は、正倉院宝物 の金銀鈿荘唐大刀の装飾です。

日本には蒔絵が施された 漆器 が数多く存在しますが、その 技法 は、基本的に研出、平、高、肉合研出の4種類です。その他にも螺鈿細工や芝山蒔絵などの素晴らしい技法があります。

研出蒔絵(とぎだしまきえ)

漆と蒔絵の面が均一になっているため、表面を強く傷つけたり、意識的に削らない限り金粉が取れません。

基本的技法の一つで、漆地の上に絵漆で文様を描き、乾かないうちに金銀粉・色粉などを蒔き付けます。その後透き漆あるいは黒漆を上から塗り乾燥させ、磨いて下の文様・金銀粉などをおぼろにあらわします。研ぎ出しの 技法 は平蒔絵のような直接の光り方をせず、落ち着いた光を放つので、最後の研ぎの工程により、金粉をどれだけ美しく出せるかが技術の差です。

正倉院宝物である奈良時代の金銀鈿荘唐大刀や、平安時代の多くの作品に見られます。

平蒔絵(ひらまきえ)

この技法は平安時代の後期から登場し、消し平技法と磨き平技法があります。

消し平技法は、漆を使って出来るかぎり薄く絵を描き、その上に消し金粉と呼ばれる金粉を粉筒または真綿に付けて蒔きます。漆の部分には全て金粉が付着し、蒔いた跡がはっきりと表れます。漆が乾いたら、摺り漆をし再度乾かします。この工程によって金粉がしっかり付着します。漆が乾いたところで、完成となります。

磨き平技法は、消し金粉より粒子の粗い金粉を蒔きます。その後は消し平技法と同じ手順ですが、最後に漆が乾いた後、金粉の上からさらに磨き作業を行い、完成となります。消し平技法に比べて、より光沢のある蒔絵になります。

高蒔絵(たかまきえ)

立体感のある浮き彫り表現が特徴的で、高く盛り上げる技法にはいくつかあり、上塗りを施し乾燥させた器の蒔絵の部分に漆を厚めに塗り盛り上げる漆上げがあります。

炭の粉を混ぜるものを炭粉上 高蒔絵 と言い、錫の粉を混ぜるものを錫上高蒔絵と言います。

水練りした砥粉に生漆を混ぜた錆漆で盛り上げる錆上げ技法もあります。一般的に使われる商品には漆上げされたものが多く販売されています。博物館や美術館に展示される美術品には炭粉上げ技法や焼錫粉上げ技法があり、また錆上げされたものが見られます。

肉合研出蒔絵(ししあいとぎだしまきえ)

高度な技法であり、各種の 図柄 が絵画的に表現された優品は鎌倉・室町時代に数多く残されました。

螺鈿細工(らでんさいく)

螺鈿 は、主に漆器や帯などの 伝統工芸品 に用いられる装飾技法のひとつで、貝殻の内側、虹色光沢を持った部分を切り出した板状の素材を漆地や 木地 の 彫刻 された表面に嵌め込む技法で、螺は貝、鈿は散りばめることを意味して、そのような方法で 工芸品 が作られました。使用される貝は、夜光貝や白蝶貝、また黒蝶貝や青貝、そしてアワビ、アコヤガイなどが使われます。奈良時代に唐から輸入され、平安時代には、漆芸の装飾技法として蒔絵との併用が流行しました。鎌倉時代になると鞍の装飾として好まれ、室町時代になると中国の螺鈿細工の素晴らしい技術も導入されました。安土桃山時代にはヨーロッパとの貿易によって急成長して、ヨーロッパでは一つのステータス・シンボルとなり、非常に人気がありました。

日本ではこの頃の輸出用の漆器は南蛮漆器と呼ばれています。

江戸時代になっても 螺鈿 は引き続き人気がありましたが、幕府の鎖国により螺鈿職人は日本向けの商品に集中しました。現在の螺鈿細工の基礎は、このようにして築かれています。

芝山蒔絵(しばやままきえ)

漆器に白蝶貝、夜光貝などの貝類や 象牙、べっ甲 などを 象嵌 したものを嵌め込むことにより、細工が立体的に浮かび上がることが特徴です。象嵌の他、伝承 された 職人技 の技法も加わり、絢爛な仕上げで高価に取引されています。

幕末から明治時代にかけて、輸出品として芝山象嵌を生産しました。外国人貿易商から高い評価を受け、シカゴ万国博覧会において入賞したのを契機に、独自の芝山漆器を作り始めるようになり、芝山師と呼ばれる職人も多くいました。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

★出張買取無料・宅配買取の送料無料・日本全国対応いたします★

販売商品

PRODUCT

お買取りさせて頂いた品物はこのように価格表示して

お店やホームページで販売、掲載しております。

買取作家一例

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

出張買取無料・宅配買取の送料無料・日本全国対応いたします

都道府県は五十音順で並んでいます。

買取実績

PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

陶芸作品の九谷焼の骨董品出張買取を頂きお譲り頂きました。

写真3枚あります。くわしくはこちら

この陶芸作品の九谷焼は再興九谷の骨董品の九谷焼で買取しました。外国のお客様は、派手な目立つ 骨董品 の陶芸作品の 九谷焼 が好きで、このような陶芸作品の九谷焼も作られたようです。骨董品の九谷焼は色彩も面白く、細かく描かれていて外国のお客様には非常に人気があり買取りました。この骨董品の九谷焼は昭和初期から明治時代に作られた陶芸作品で、上り の良い陶芸作品です。さすが昔の 職人技 と思わせる、面白い 図柄 が冴える骨董品の九谷焼です。長年使われてきた痕がありますが、割れたり、欠けたりしている所は無く、綺麗な 保存状態 です。

骨董品の陶芸作品の九谷焼は、明暦元年(1655)に、加賀藩の命により、有田で陶技を学んだ後藤才治郎が、江沼郡九谷村で開窯したのが始まりと言われており、陶芸作品ですが、わずか100年たらずで廃窯となり、この間に焼かれた九谷焼の陶芸作品を、現在「古九谷」と呼んでいます。と言われておりましたが、現在では古九谷焼は伊万里で焼かれた 伊万里焼 の説が有力の様です。

アクセス

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地