浮世絵の骨董品宅配買取を頂き、このような浮世絵をお譲り頂きました。

売却済

写真7枚掲載、クリックしてご覧下さい。

2025.07.15

この商品の説明と写真を見る

品番:X-447

価格:売却済

横幅約 9cm 縦幅約 7cm 高さ約 1.8cm

昭和初期頃の作品だと思われます。

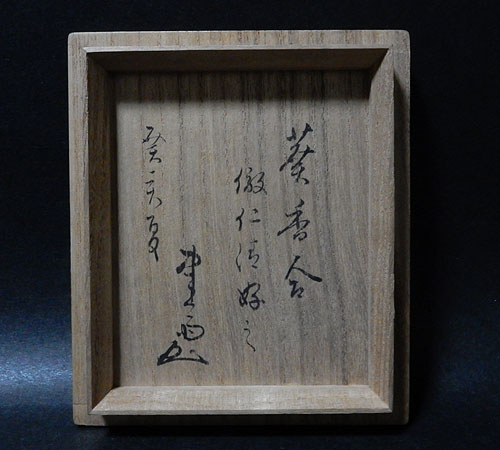

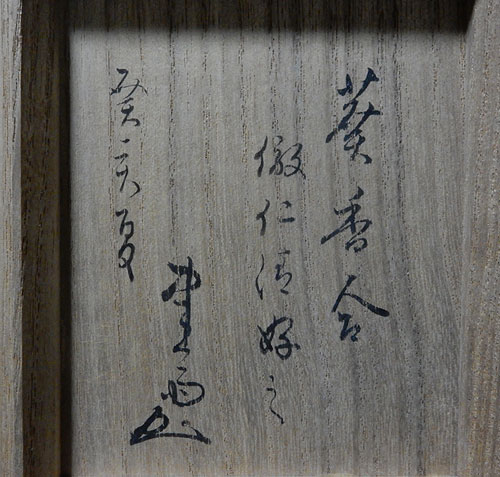

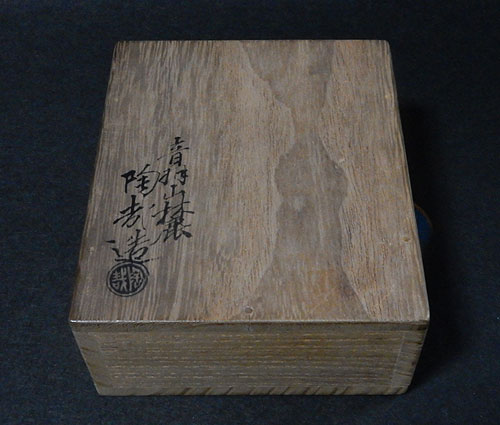

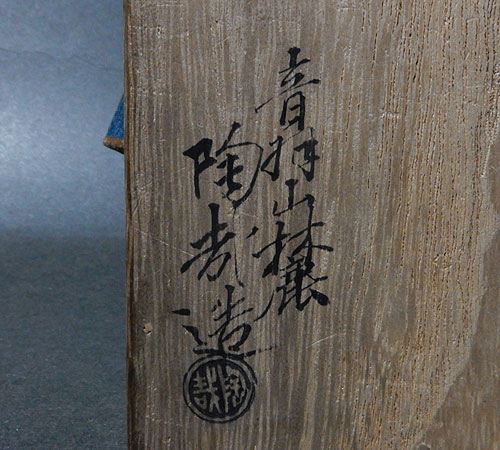

作者は、澤村陶哉で、共箱で共布が付いております。

採光の加減で、写真11のように内側に黒い影が映っておりますが、汚れでは無く作品は未使用品に近い綺麗な品物です。

茶道具買取で、買取した品物です。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。