七宝焼や引手・釘隠しの骨董品宅配買取を頂き、お譲り頂きました。

売却済

品番:Z-13

価格:¥150,000-

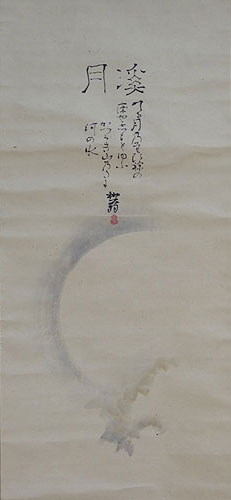

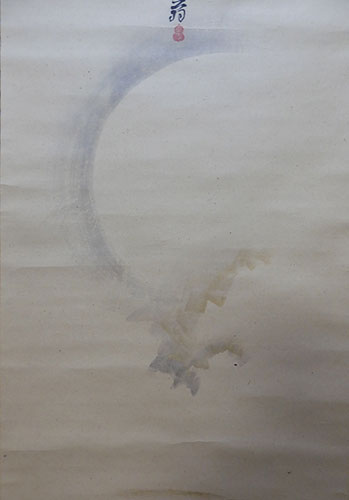

全体 縦幅約 176cm 横幅約 40.5cm

本紙 縦幅約 97cm 横幅約 29.5cm

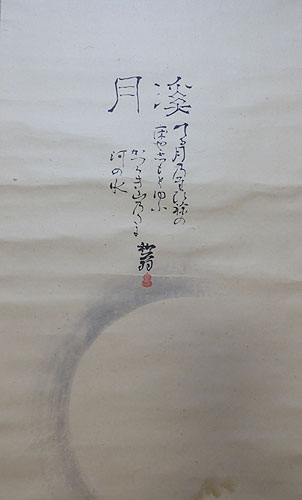

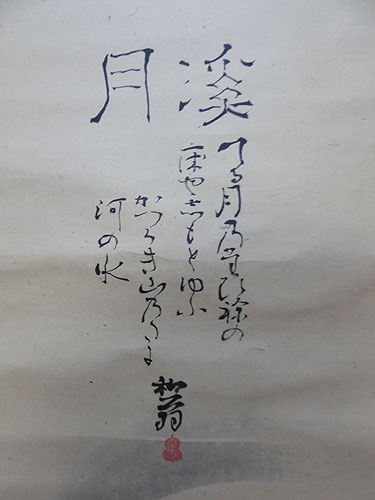

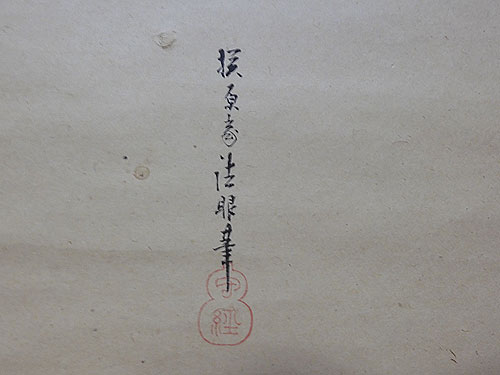

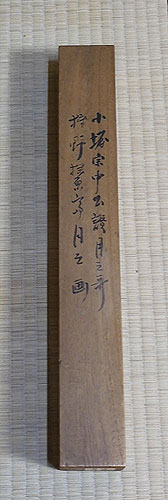

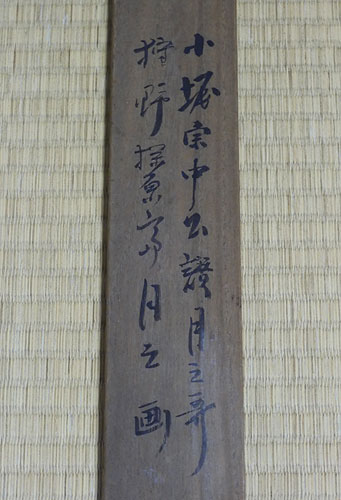

狩野探原が月を描き、小堀宗中が賛を認めております。

歌の読みは「溪月 てる月の たび祢(ね)の 床や志(し)もとゆふ かつらぎ山のたに 河の水」です。

古い時代 の作品で、季節感も素晴らしく、非常に趣のある 逸品 です。

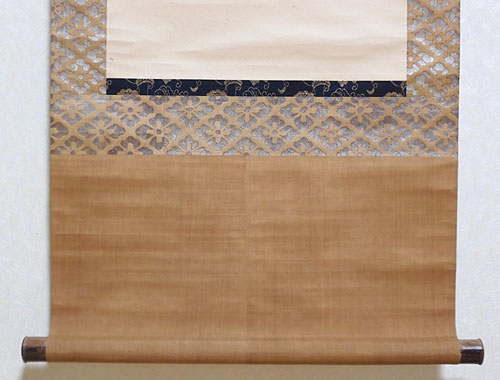

表装も制作された江戸時代のままで、当時の古裂の柄や、今では見られない風格が小堀宗中の出来の良い名品と一体になり、昔の 職人技 が生かされた稀に見る素晴らしい 上手 の掛け物です。

ご覧のように、長年の時代を経てきた味わいのある作品ですが、保存状態の良い掛軸で、目立ったシミも無く、本紙は紙本で、軸先は木製で出来ております。

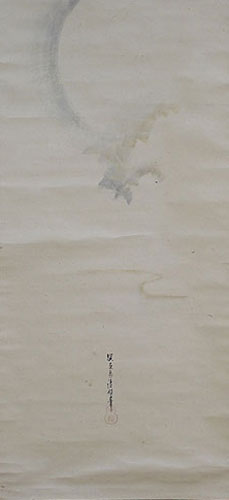

本紙には月の下に書かれた図がシミのように見えますが、シミや汚れではなく、そのような図柄です。

面白い 図柄 で、状態の良い昔の 掛軸 や茶席の書画、高僧の書画は買取させて頂きます。

小堀宗中は天明6年近江の小室に生まれた。

小室領地が没収されてからは、京都孤篷庵で育った。

40年という長い浪々の身から、文政11年に幕臣として召しだされ、小堀本家の名跡を再興。

茶法は父、政寿や小堀家茶道頭の富岡友喜から学び、多くの弟子を育てる。

門下には、橋本抱鶴、田中孝逸、渡辺玄敬など多くの弟子を育てた。

慶応3年6月24日、82才の長寿を全うし、江戸屋敷で没した。

狩野探原(文政12年~慶応2年)は江戸時代後期の画家で、名は守経。江戸城本丸・西の丸の障壁画制作などに参加しています。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。