骨董品宅配買取で掛け軸の仏画を数本お譲り頂きました。

売却済

写真3枚掲載、クリックしてご覧下さい。

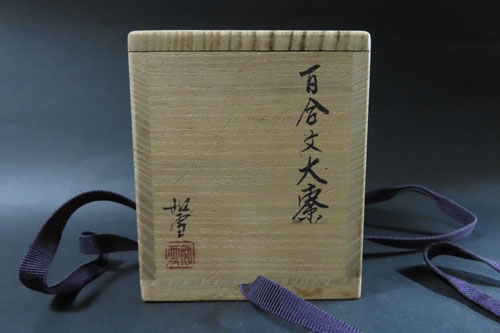

直径約 7.5cm 高さ約 8cm

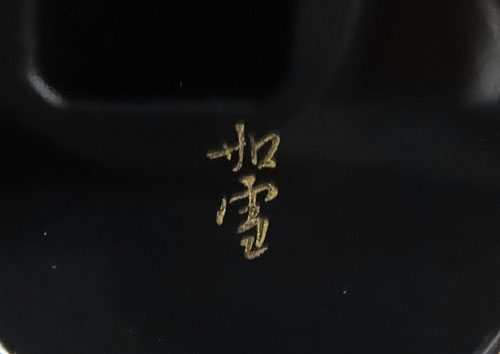

漆芸作家、篠原如雪の作品です。

昭和初期頃の棗で、材質は木製です。

大胆で迫力のある 高蒔絵 で魅力的な百合の花が描かれております。

日本に 伝承 された蒔絵技法が昔の 職人技 により、当時では斬新な高蒔絵で描かれております。

高蒔絵の 技法 がふんだんに使われ、非常に 緻密 で 精巧 な蒔絵が立体的に表現されております。

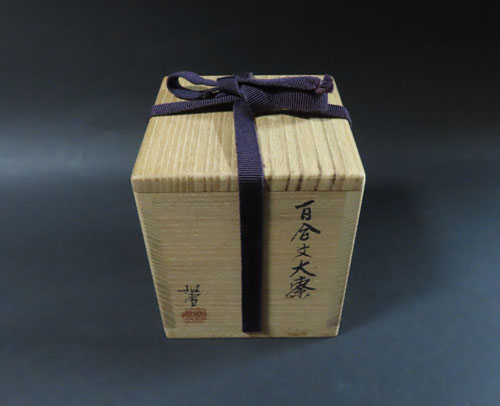

共箱で、共布が付いております。

採光の加減で白く光っておりますが、傷んでいる箇所は無く、未使用品です。

このような綺麗な蒔絵の 棗 は高価買取いたします。

篠原如雪

1919年福岡県に生まれ漆工芸が盛んな香川県の高松市で育った影響もあり、いつしか木彫漆芸家を志します。

木彫漆作家で有名な鎌田 稼堂に入門し、木彫彩漆の技法をはじめます。1957年、日本伝統工芸展の漆芸部に出品、初入選を果たすと1963年には日本伝統工芸展の木竹部においても入選を果たします。

1977年からは古美術研究のために東南アジア、ヨーロッパの各国を巡ります。

1983年にフランス美術展へ出品しモンタネ賞を 受賞 し世界からも注目を集めます。

1986年には国内的・国際的にも多大な功績があると認められた方に贈られる国際芸術文化賞を受賞しました。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。