煎茶道具の茶道具出張買取を頂きお譲り頂きました。

売却済

写真26枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:X-1617

価格:売却済

この作品は、復刻版の作品で、本来の江戸時代に作られた作品ではありません。

復刻版は、江戸時代でもあり、明治時代や昭和時代にも多くあります。

いろいろな約束事があり、簡単に見分けられるものではありません。

また、この作品は複数枚で、一つの物語を作っており、この一枚では半端なしなものとなります。

黒ずみやしわも有り 保存状態 も悪く、この様な 逸品 は買取価格も安価な価格です。

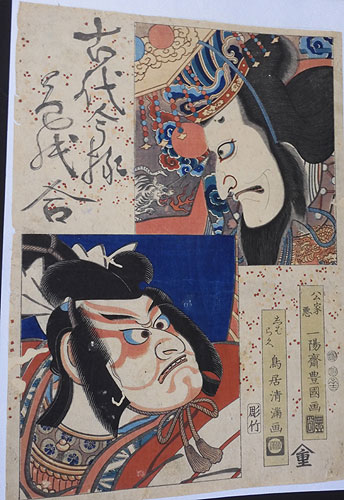

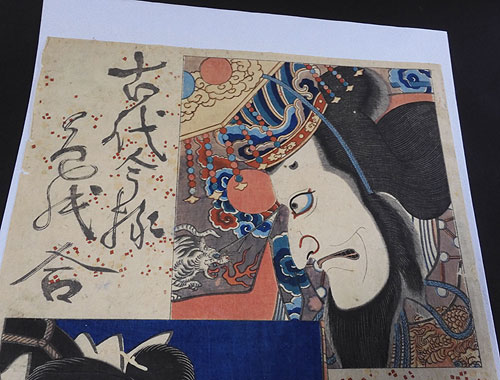

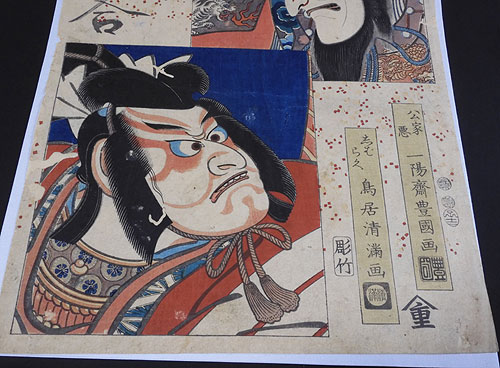

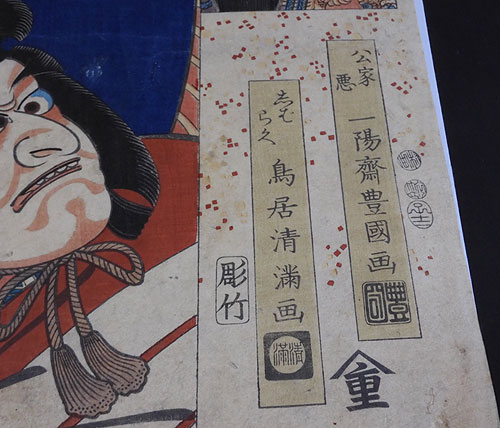

この役者絵は、顔見世につきものであった『暫』を描いた、「古代今様色紙合」という役者絵のシリーズの一図です。

鳥居派の役者絵を“古代”、歌川派の役者絵を“今様”とし、色紙枠のなかに新旧の役者絵を並べた作品で、鳥居家五代目当主の二代清満が鳥居派の魅力あふれる『暫』を描き、歌川派を率いた三代豊国が公家悪を、七世市川團十郎(当時 五世海老蔵)の似顔で、横向きで描いています。『暫』の祝祭性と、鳥居派と歌川派、それぞれの役者絵の魅力が伝わってくる作品です。

江戸時代、歌舞伎役者と芝居小屋との出演契約は1年に限ったもので、出演する役者がそれぞれの芝居小屋で毎年、異なっていました。新たな出演契約を結び、向こう1年出演する役者の顔ぶれを披露する役割を担っていったのが、11月に行われる顔見世興行で、“芝居国(しばいこく)の正月”とも称され、芝居街がひときわ賑わいをみせました。

江戸の顔見世狂言は、作劇にも一定のルールがあり、『暫』ではじまり、“だんまり”や狐や樹木の精霊などが活躍する所作事、さらに雪の季節の世話(町人世界)の場面があり、最後に謀反人などの見顕(みあらわ)しとなる構成になっていました。とはいえ、こうした顔見世狂言の 伝統 も、江戸時代後期には絶えてしまい、弘化3年の河原崎座の顔見世の場合、『一谷嫩軍記』『廓文章』などを上演しています。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。