茶道具宅配買取依頼を頂き、最近では煎茶道具や抹茶道具に使われる棗をお譲り頂きました。

売却済

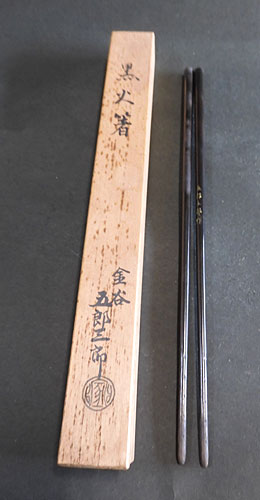

写真23枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:X-1656

価格:売却済

綺麗な作品で金谷五郎三郎の火箸です。

共箱 も付いており、保存状態も良く、丁寧に使用されてきた逸品です。

本体に 銘 も入っており、正式な茶の湯にも使える逸品です。

金谷五郎三郎は、京都を代表する金工作品の錺鋳物師で、代々同名を世襲し、茶道具 や花器で名高い作家です。

鍛金、鋳金、彫金など 伝統 的な金属工芸技法を駆使して、四百年余にわたって 名品 の数々を生み出してきました。

特徴的な風合いを生む独自の金属着色法は「五郎三色」として知られ、父子相伝の 技法 として今に受け継がれている。

その金属工芸技法は素晴らしく、近年には音色も注目され、火箸を利用した風鈴も人気があります。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。