七宝焼や引手・釘隠しの骨董品宅配買取を頂き、お譲り頂きました。

売却済

品番:X-1823

価格:売却済

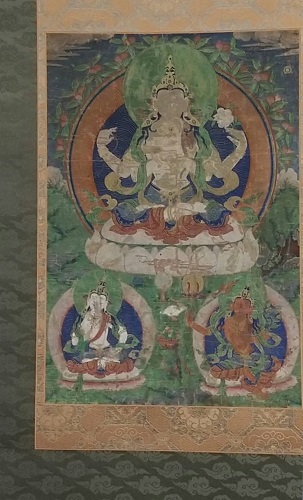

このような作品は、日本ではチベットの仏画などの話をさせて頂いている事が多くありますが、この時代には大乗仏教や小乗仏教があり、このような 仏教美術 の仏画も残されております。

このような仏画で昔の日本の時代では、もちろん平安時代以前の仏画ですが、この作品も本歌の作品にしては、色合いもしっかり残っており、やはりのちの時代に描かれた逸品だと思われます。

このような 保存状態 の悪い作品でも、仏画 は本来の時代でなく、日本の江戸時代や明治時代の仏画でも、中国の人々には人気があります。

一世紀頃に興った仏教の二大流派で、大乗仏教や小乗仏教があり、

大乗仏教は、古来の仏陀の教えを拡大し新しい解釈を加えた教派で,自分ひとりの悟りのためではなく,多くの人々を理想世界である彼岸に運ぶ大きな優れた乗物という意味で,みずからの立場を大乗仏教と言います。

小乗仏教とは「劣った乗物」の意味で、 釈尊以後その 伝統 を比較的損なわずに継承し,複雑で形式的な「法の研究」を主体とした部派仏教で、 いわば民衆の間から起った大乗仏教の側からの軽侮した表現で、今日では上座部仏教 とも呼んでいます。このような時代に描かれた逸品だと思われます。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。