骨董品宅配買取で掛け軸の仏画を数本お譲り頂きました。

売却済

写真3枚掲載、クリックしてご覧下さい。

直径約 6.7cm 高さ約 7.1cm

材質は 陶器 で、真葛焼の四代 宮川香斎(明治30年~昭和62年)の作品です。

時代は大正時代から昭和時代にかけてのものです。

宮川香斎の作品は、外国のお客様に非常に人気がある 陶芸 作品です。

この作品は 茶入 の作品で、上がりも良く、色絵 の発色が非常に綺麗で写真をご覧のように鮮やかな竹が描かれております。

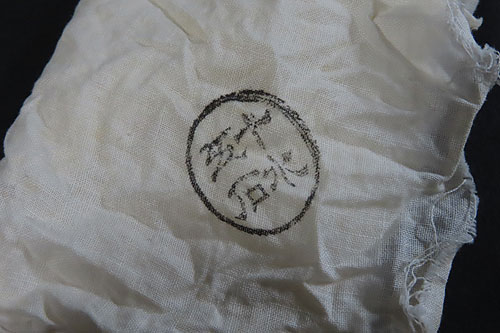

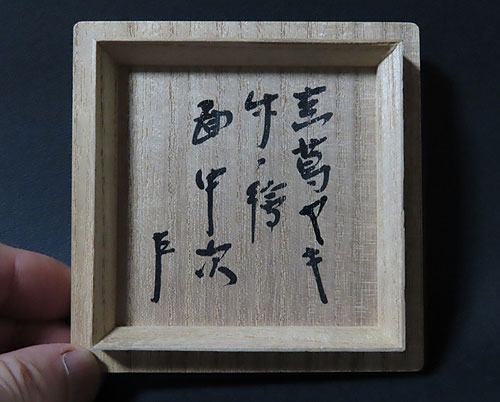

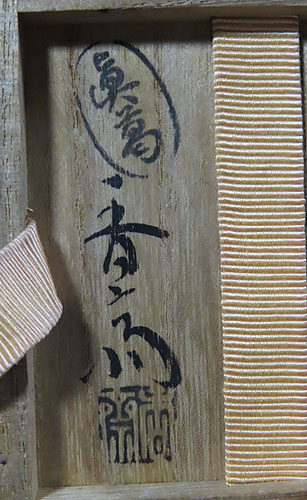

共箱で、共布が付いており、表千家即中斎 宗匠 の 書付 があります。

採光の加減で白く光っておりますが、昔の 職人技 が素晴らしい 逸品 で、傷ひび割れ等無く、非常に 保存状態 の良い品物です。

四代 宮川香斎 明治30年(1897)~昭和62年(1987)

大正8年、兄の三代光誉香齋の病没し、四代香齋を襲名。

煎茶の大阪佃一茶氏、小川後楽氏、及び西本願寺を中心に、煎茶道具や食器雑器などを制作する。さらに大徳寺、妙心寺の御用達として、御遠忌の天目茶碗を制作する。

昭和4年(1929)、表千家半床庵久田無適斎宗匠に入門し、茶道具の制作に専念する。一方で昭和5年に帝展(現日展)に初入選し、それ以来種々の展覧会に出品する。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。