茶道具宅配買取依頼で煎茶道具や抹茶道具の茶道具をお譲り頂きました。

売却済

写真3枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:X-1773

価格:売却済

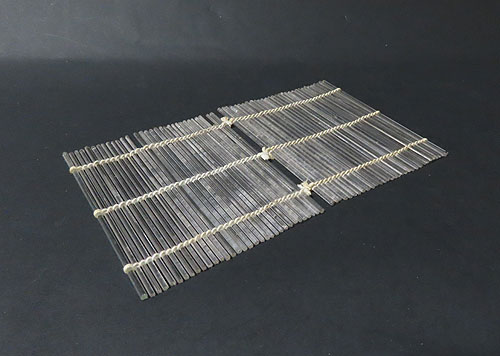

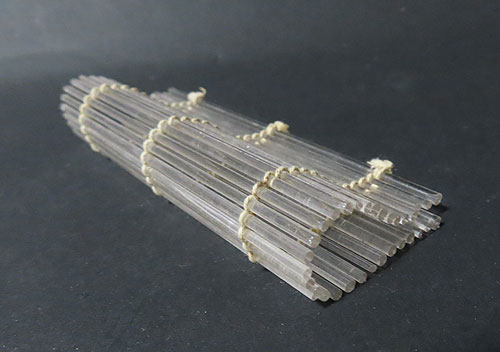

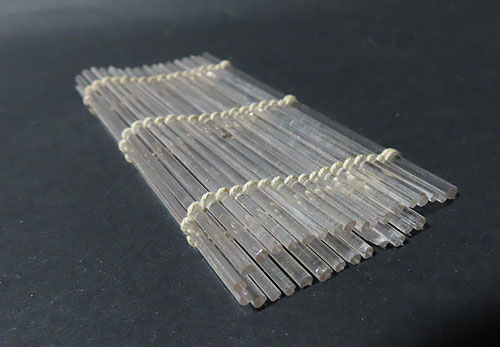

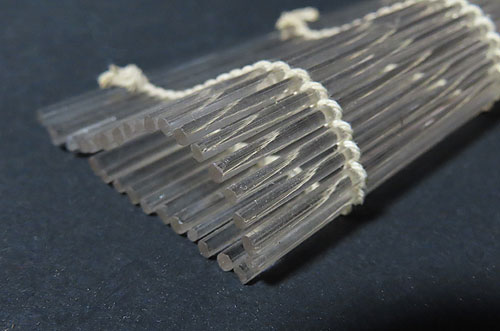

このガラスは我々の業界では江戸ガラスと呼んでいますが、実際は明治時代に作られた 逸品 です。

本歌の江戸ガラスは、すべての工程が職人の手によるもので、その製品はひとつとして同じものが存在しません。色やデザインも様々ありますが、どれも手作りらしい温かみが感じられる 名品 です。

ポルトガルやオランダなどからガラス製品が長崎に伝わり、国内でも「ビイドロ」という名で作られるようになりました。

その技法は、ヨーロッパ由来でなく中国の技法に似ていることから、技法 そのものは中国から伝わったのではないかと考えられています。

製法はやがて大阪や京都、江戸へも伝わり、江戸で初めてガラスが作られたのは江戸時代初期頃です。源之丞という職人がガラスを吹いたと『嬉遊笑覧』という随筆集に記されています。

また、江戸の地理誌『武江年表』にも、ガラスが作られていたという記述が残っています。

日本のガラス作りの歴史は、弥生時代まで遡ります。

大陸から伝わった技法により、当時は勾玉や管玉などを作っていましたが、その技法は中世以降一度途絶えてしまいます。

その後、再び日本の歴史に登場するのは、江戸時代に入ってからのことです。

また「江戸硝子」と「江戸切子」の違いは、どちらも江戸で発祥したガラス製品ですが、「江戸硝子」にカット加工したもののことを、「江戸切子」と言います。

「江戸切子」は、「江戸硝子」をもとに作られているので、大きく分ければ「江戸切子」も「江戸硝子」の一つと言えます。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。