骨董品宅配買取で掛け軸の仏画を数本お譲り頂きました。

売却済

写真3枚掲載、クリックしてご覧下さい。

品番:X-1632

価格:売却済

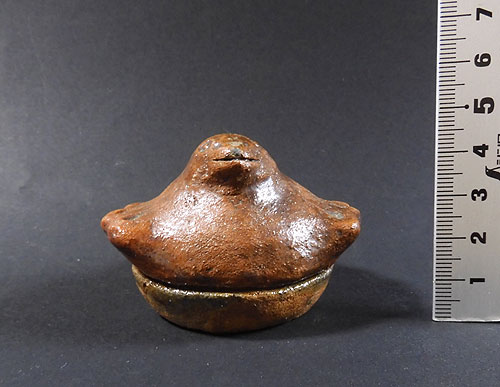

大樋焼の鳥の 香合 ですが、作風 が面白く、明治時代ごろに作られた逸品らしく、おおらかな昔の 職人技 がうかがえるの作品です。

箱はありませんが 保存状態 も良く、傷んでいるところはありません。

最近では香合も抹茶道具としてだけではなく、煎茶道具、中国茶にもお道具として使われているようです。

大樋焼は楽焼で、抹茶道具の 茶碗 が人気の焼き物です。

やはり昔の作品は小品でも、人の温かさや、安らぎを覚える作品があり、愛好家 のお客様も多くおられます。

大樋焼 の説明をさせて頂きます。

寛文六年(1666年)加賀藩主五代・前田綱紀候は京都より仙叟宗室(裏千家 四代)を茶道普及の為に金沢へ招きました。

その際、楽家4代一入に 師事 し、最高弟であった陶工・土師長左衛門が京都より同道し、楽焼 唯一の脇窯として金沢独特のものにしました。

金沢郊外・大樋村(現大樋町)などの粘土によって、茶盌などを制作したことで大樋焼と称されるようになりました。

長左衛門は金沢に残り、三百五十年以上継承されてきた大樋焼の礎となりました。当代は十一代 大樋長左衛門(年雄)です。

大樋焼は、ロクロを使わない手びねりとヘラで、ひとつひとつ作られた楽焼です。

軽くて口当たりが柔らかで、保温に富み雪国にふさわしい暖かい味わいが特徴で、茶の湯では広く好まれました。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。