刀装具の骨董品宅配買取を頂き、金工作品の鍔や縁・縁頭をお譲り頂きました。

¥350,000-

写真37枚掲載、クリックしてご覧下さい。

注ぎ口を含む横幅約 10.2cm 縦幅約 9.2cm

摘みを含む高さ約 6.5cm 重さ約 211g

材質は純銀です。

煎茶道具の竹影堂栄真の急須で、大正時代頃のものです。

端正に整った形で、しっかりとした作りで 重量感 の ある 逸品 です。

シンプルな小品ですが、さすが竹影堂栄真と思わせる丁寧な昔の 職人技 がうかがえる急須です。

また、上品な 打ち出し 模様の細工が作品全体に施されており、全体には落ち着いた薄い紫の色付けが施されております。

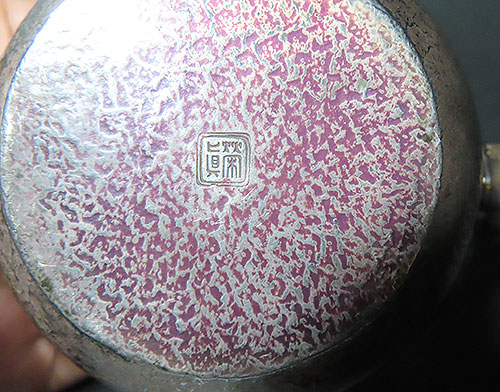

作品の底部には、写真16のように作者の 刻印 があります。

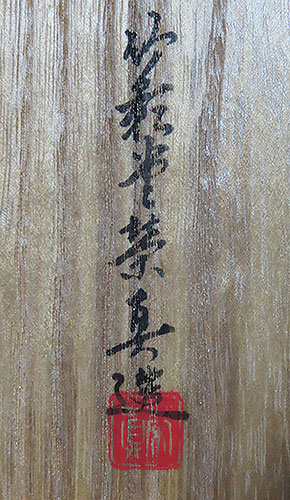

共箱 で、共布が付いております。

競り市やオークションで買い受けた作品ではありません。

直接お客様より入荷した、業界ではうぶ荷と呼ばれる貴重な蔵出しの作品で、さすが、最近では滅多に見られない貴重な逸品です。

竹影堂栄真

寛政年代から200年以上続く、京都の錺(かざり)職の家柄、錺匠。

初代が 刀装具 の 小柄 などの小道具を手がけ、以降、錺金具や各種道具など 美術工芸品 製作を家業とするようになる。

その精緻な技術が高く評価され、4代竹次郎のとき、有栖川宮より「竹影堂 榮眞」の 号 を下賜され、以後代々が 襲名 を続けており、当代は7代目にあたる。

鍛金 や 彫金細工 などの 伝統 的な 技法 を主に用いて、金、銀、銅、赤銅 などで 茶道具、香道具、仏具から襖の引き手、掛軸 の軸先に至るまで多様なものを制作する。

初代 金吾 天保15年(1844年)68歳没。

西屋敷に奉仕し、錺に趣味をもち、好んで目貫刃剣の小道具を自作した。

二代 伊兵衛 文久元年(1861年)56歳没。

三代 伊兵衛 明治12年(1879年)36歳没。

四代 竹次郎 大正4年(1915年)66歳没。

「竹影堂榮真」の号を賜りもって、京都金工界に大いなる業績をのこした。

五代 賢次 昭和45年(1970年)75歳没。

六代 精一郎 平成19年(1915年)84歳没。

七代 佳永

昭和33年(1958年)三世 竹影堂榮真の三男として生まれ、平成21年(2009年)4世竹影堂榮眞を襲名する。

昭和49年(1974年)同志社大学文学部卒業。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。