花唐草模様

花唐草模様 ( はなからくさもよう )

インドに発した一種の花文様がシルクロードを経て日本に伝わる間に、唐草文様と交わって、様々な花唐草模様が生まれたと言われています。

花唐草といわれる文様は、花に模してはいますが何の花か特定できない花です。

中国から伝来の「唐花文」も同じで、「唐」に込めた意味は複雑多弁な花形文様の総称ですがこれも特定の花を意匠したものではありません。

唐草と花を組み合わせたもので、「牡丹唐草」、「菊唐草」、「蓮唐草」など多様に変化する、装飾文様の代表的なものです。

唐草模様(からくさもよう)、唐草文(からくさもん)とは、葉や茎、または蔓植物が伸びたり絡んだりした形を図案化した植物文様の、日本での呼称。

日本では、奈良時代に渡来した様式から、次第に和様式となったものが好まれるようになり、有職文様にもちいられた。

中世をさかいに、キリ、フジ、松竹梅など身近な種類の植物にうってかわるようになり、染織、織物、蒔絵などにもちいられた。

名物裂(めいぶつぎれ)にも、金蘭唐草文などの例が認められる。

唐草文様とは、古くは中東を起源とし、ナツメヤシやハスなどの植物文様が原形と言います。

中国・朝鮮半島を経て日本へ伝来して 以降、仏教装飾はもちろん、様々な工芸品にあらわされてきました。

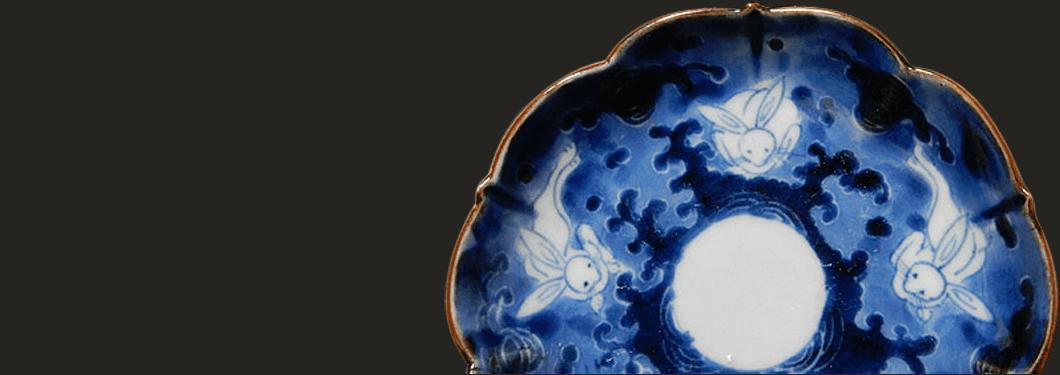

唐草は伊万里焼の草創期から確認でき、その表現は時を経るにつれ変化をみせます。

17世紀初頭の皿や瓶では副次的な使用が大半を占めますが、やがて主題として描いた作例も増え、17世紀中期には菊や牡丹などの花を中心に据えて周りを唐草で繋いだ“花唐草”が 多くみられるようになります。

この頃には中国より色絵技術が伝わり、唐草の表現に瑞々しい色彩が加わりました。

絵付け技術が頂点を迎えた 17 世紀後半には、より密に蔓をめぐらせ、花や葉を柔らかな染付の青の濃淡であらわした、繊細で優美な花唐草が完成しました。

18世紀に入り、花唐草は伊万里焼の定番文様となります。

以降、色絵や金彩の表現もあ るものの、うつわを埋めつくす唐草の主役となったのは青 1 色の染付製品でした。

18 世紀後半には西欧への輸出事業が衰退し国内需要に向けた量産化が進む中で、花唐草から花 が消え、19世紀には蔓を簡略化した“みじん唐草”へと大きく変化しました。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ (お支払いは全て現金です)

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料★ ★宅配買取 送料無料、買取価格保証★買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

李朝陶磁器の骨董品宅配買取を頂き、数点の李朝陶磁器をお譲り頂きました。

アクセス

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地