信楽焼

信楽焼 ( しがらきやき )

滋賀県甲賀郡信楽地方で産する陶器。

開窯は奈良時代。

甲賀郡雲井村からこの時代の瓦が発見されている。

平安時代以降はこのほか、種壺や酒壺など日常雑器を焼いた。

赤褐色の焼締った地肌に暗緑色の灰釉 (かいゆう) がかかった信楽焼の特色は、平安時代末期頃から現れた。

室町時代末期、佗茶の流行に伴って武野紹鴎が茶器として取上げてから注目され、千利休、千宗旦、小堀遠州、本阿弥光甫、野々村仁清などが信楽の工人に意匠指導を行い、あるいはその土で各種の茶器を焼いた。

信楽の窯は伊賀の丸柱や槇山の窯と近接し、桃山時代以前の作品は両者の区別がむずかしいが、伊賀焼と比べ、形が単純素朴で土のきめがあらく、重量が比較的軽く、灰釉の調子がやや黒ずんでいるなどの特色がある。

江戸時代以降現在まで引続いて生産され、現在は火鉢や植木鉢などの大型の焼物も生産されている。

信楽地方から産する陶器。

鎌倉初期のころ成立、室町時代に茶の湯の勃興(ぼっこう)とともに注目された。

現在は雑器から茶器までが作られる。

滋賀県甲賀郡信楽町一帯で作られるやきものの総称。

その発生の背景には須恵器(すえき)生産の伝統があるとされている。

信楽焼は酸化炎焼成による無釉焼締め陶で、本格的な陶窯は平安末~鎌倉初期ごろから始められたとみられている。

しかし鎌倉時代の遺例は少なく、室町以降に属するものが多い。

中世の古窯址は信楽川をはさんだ丘陵地にあり、5群70基をこすとみられている。

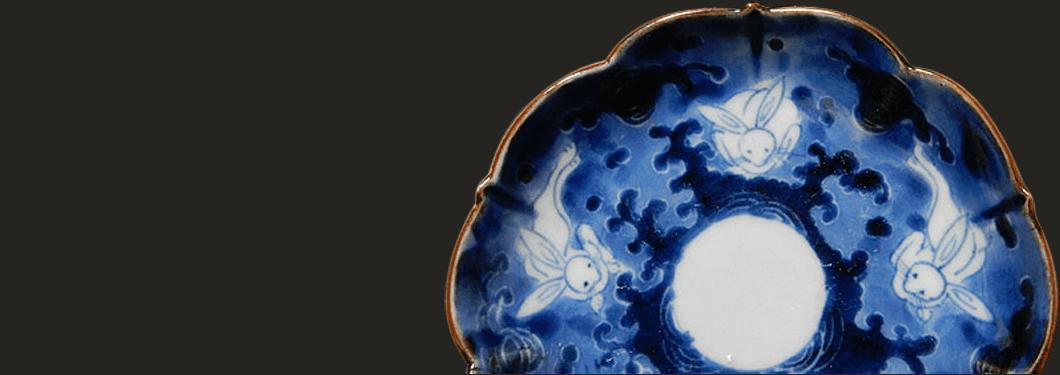

器種は壺,甕(かめ)、擂鉢(すりばち)が主流で、素地(きじ)は長石粒や石英粒を多く含んだ山土を用い、明るく赤褐色に焼きあがったものが多く、肩に檜垣(縄目)文を刻んだり、自然釉のかかったものもある。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ (お支払いは全て現金です)

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料★ ★宅配買取 送料無料、買取価格保証★買取実績 PURCHASE RECORD

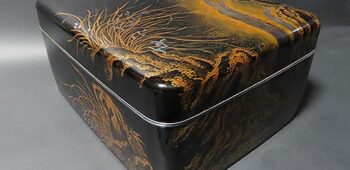

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

茶道具宅配買取依頼を頂き、最近では煎茶道具や抹茶道具に使われる棗をお譲り頂きました。

アクセス

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地