弟子

弟子 ( でし )

師に仕えながら、学問や技芸の教えを受ける人のことです。門人、門弟、徒弟などと呼ばれることもあります。経験によって培った知識・技能などを伝授する関係を師弟関係と呼び、伝授する側が師、伝授される側が弟子です。

日本には、「一子相伝」という言葉があります。「学問や技芸などの秘伝や奥義を、自分の子供の一人だけに伝えて、他には秘密にして漏らさないこと。」ですが、一子は、文字通り実子でなくても代を継ぐ一人の子であり、相伝とは代々伝えるということです。ただし、多くの職人さんたちは、師の技は、言葉で手取り足取り教えてもらうのではなく、自分の目で見て、自ら学ぶというのが原則と語ります。師の姿が唯一の教科書と言い、長い年月をかけて、師の技を自分のものにしていくのが、弟子の姿なのですね。

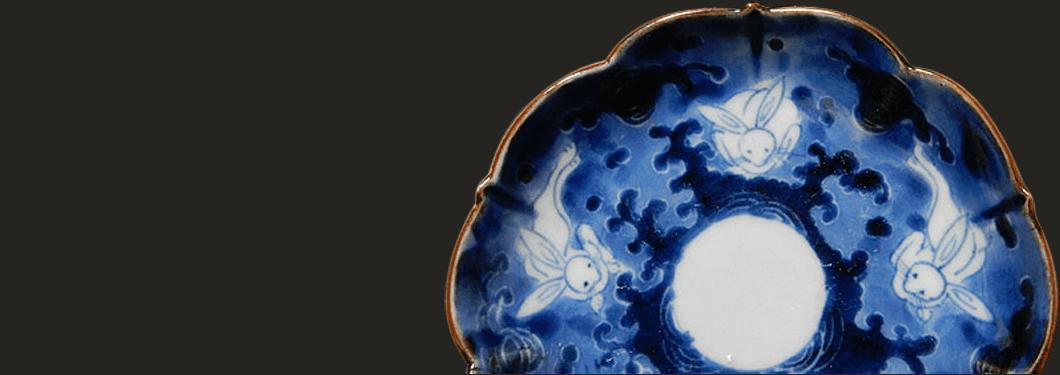

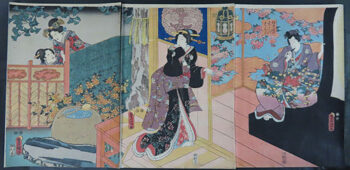

落語や歌舞伎など 日本独自 の 伝統 芸能の世界、茶の湯 や 日本画、洋画、陶芸、彫刻、彫金など様々な分野で、素晴らしい 職人技 が長い年月をかけて弟子に受け継がれています。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ (お支払いは全て現金です)

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料★ ★宅配買取 送料無料、買取価格保証★買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

掛け軸の骨董品持ち込み買取依頼を頂き、数点の水墨画の掛軸をお譲り頂きました。

アクセス

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地