七宝焼や引手・釘隠しの骨董品宅配買取を頂き、お譲り頂きました。

売却済

価格:売却済

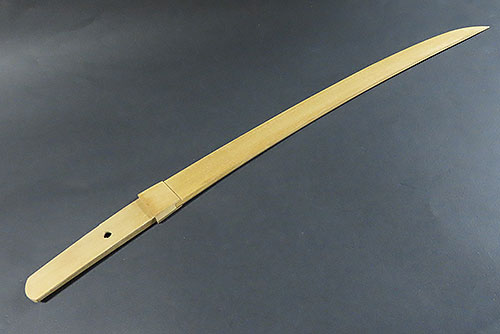

全体の長さ約 54cm

鞘の長さ約 41cm 横幅約 4cm 厚み約 2cm

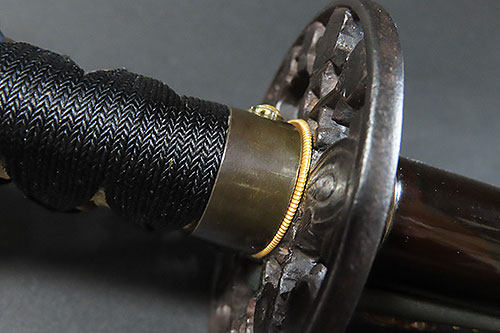

鍔の縦幅約 7.2cm 横幅約 6.5cm

柄の長さ約 13.5cm 横幅約 3.5cm

今回以降数回にわたり掲載させて頂く 刀装具 は、競り市やオークションで買い受けた作品では無く、明治時代の コレクター のお孫さんより、一括で直接買い受けた品物で、うぶ荷と呼ばれる貴重な蔵出しの作品で、現状のまま販売しております。昔のコレクターならではの面白い逸品です。

そのような作品で、日本美術刀剣保存協会の認定証は取っておりません。

象嵌細工や彫金細工が素晴らしいおもちゃ尽くしの刀装具で作られた拵えの 名品 です。

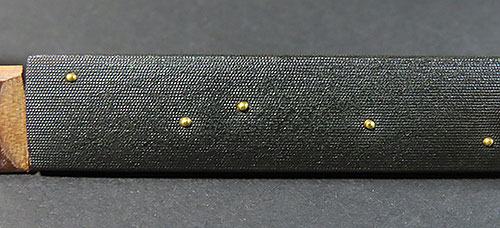

柄の部分(写真3~10)

縁と頭

縁(写真11~14)は面白い奴とでんでん太鼓の 彫金細工 や象嵌細工がご覧のように丁寧に施されております。

また頭(写真17~22)は可愛いフクロウの面白い象嵌細工や 彫金細工 が施されております。

また目貫(写真15・16)にも筥迫や小鳥のような可愛い 金工品 が施されております。

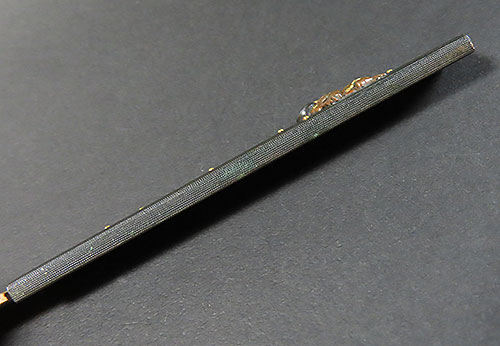

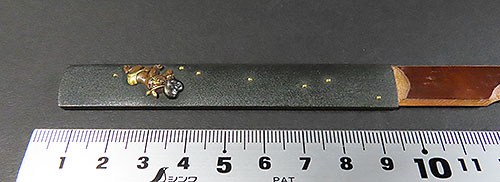

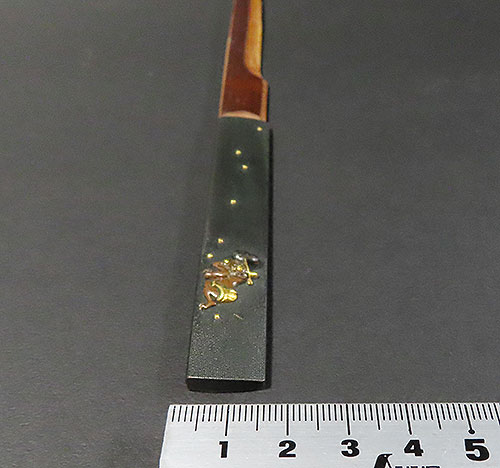

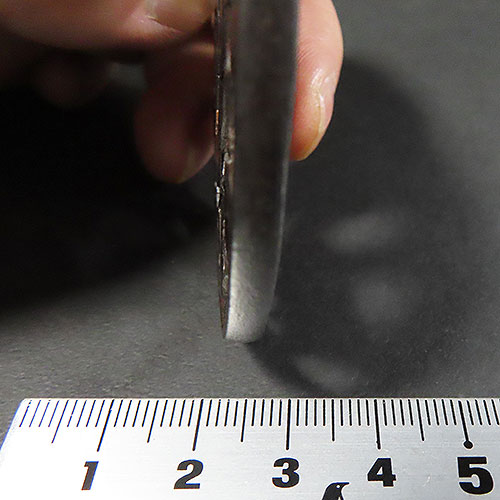

小柄の 銘 は「元次(仲上元次)」で江戸時代後期に活躍、京都を代表する元廣の門人で、後に 家督 を継いだ名工の作品です。

材質は赤銅で、緻密 な 魚子地 が側面まで施されております。

象嵌細工や彫金細工で鬼が御福のお面を被り、追儺の打ち豆を避けている面白い追儺 図柄 が施されており、名工ならではの細かい細工が際立つ名品です。

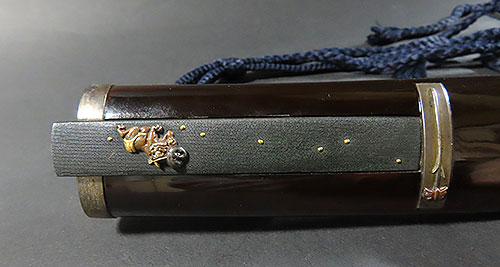

鞘の部分

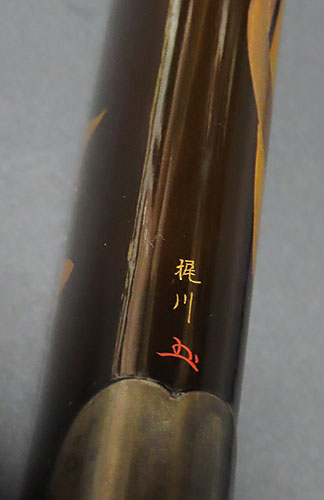

鞘には梶川の銘(写真54)があり、梶川は古今第一の名工と評され、最も有名な 印籠 蒔絵師の一派で、明治時代まで12代続いた蒔絵師です。

鞘の蒔絵には黒の地に黒の 高蒔絵 のような鈴の集団(写真54~57)の 蒔絵 が描かれ、その先には金蒔絵の細長い旗がたなびいています。

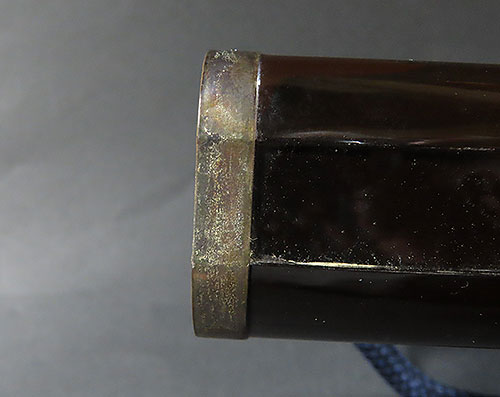

また鞘の拵えの末端、鐺(こじり)には(写真64~71)のように、鯛の象嵌細工や彫金細工が丁寧に施されております。

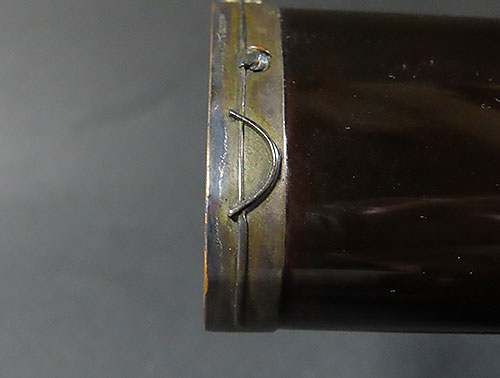

また鞘の紐が付いた部分、栗形(写真41~44)には昔の 職人技 ならではの面白い表情のミミズクの象嵌細工や彫金細工が施されております。

また鞘の 小柄 を収める部分、瓦金(写真38・39)や鞘の先端部分(写真45~53)には写真のような丁寧な彫金細工や象嵌細工の金工部品が施されております。

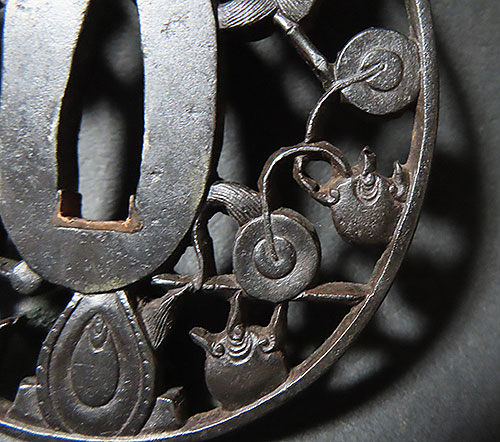

鍔の銘は「越前住・記内作」で越前康継の 彫刻 師で、葵・竜等の肉彫りが多く、名人として名高い作家です。

材質は鉄で出来ております。

さすが名人として名高い彫刻師の作品で、丁寧な透かし彫りのおもちゃ尽くしの図柄が際立つ名品です。

伝承品で大切に保存され、未使用品のような作品で、優雅な風格に遊び心のある昔の職人技が冴える名品です。

このような 骨董品 の刀装具、買取させて頂きます。

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。