千宗旦 買取

千宗旦は江戸時代前期の茶人で、わび茶の完成につとめ三千家の基礎を築きました。

千宗旦の手作りの茶道具や掛軸は現在も高く評価されており、高価買取対象です。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

千宗旦の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

千宗旦(せんの そうたん)・特徴と技法

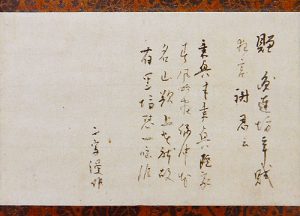

自筆七言詩

千宗旦は茶人で、茶名の号を宗旦、字は元叔、元伯。

千利休の孫にあたる人物で、現代まで続く表千家、裏千家、武者小路千家の祖にあたります。

茶禅同一味を説き、禅とひとつの茶道に徹し、千家流茶道の基礎を築いた著名な茶人です。

1578年、利休後妻の連れ子千少庵と、利休の娘お亀の間に生まれました。

幼いころは 大徳寺 にて禅の修行を行い、千家再興後に戻り、利休の 侘び茶 の普及に努めます。

1600年頃には 家督 を継ぎ、千家三代目となります。

息子たちを各大名家へ仕えさせ、自身は政治との関わりを避け、わび茶を極めることを選びました。

祖父の千利休が豊臣秀吉により自刃に追い込まれたことから、自らは政治との関わりを避け、生涯仕官することはありませんでした。

長男宗拙と四男宗室を加賀藩前田家に、次男宗守を高松松平家に、三男宗左を紀州徳川家に仕えさせました。

久田家との姻戚関係が出来たのも宗旦の時代で、子供たちには交流を広めさせ千家の存続に努め、千家流茶道を確立しました。

息子たちはその後、次男が武者小路千家、三男が 表千家、四男が 裏千家 をつくり、茶道の代表流派として現代まで受け継がれています。

1646年、隠居、晩年には床の間すら設けず、わずか一畳半という究極の茶室を建てています。

清貧に甘んじて利休の侘び茶精神を極め、「乞食宗旦」と呼ばれるほど質素に徹した生活に終始したと言われています。

1658年、81歳で死去しましたが、生涯を通じ、多くの 茶杓 を作り、残した好みものからもその精神が偲ばれます。

有名なものに、のんこうの楽、飛来一閑の 一閑張 りなどあります。

素材を生かした質素な道具が多く、それらを作る職人・千家十職 にも指導をし、利休好みのものを作れる職人を重用しました。

茶室では、「墨跡は掛けず」「花も掛物も不要」とした床なしの一畳半をつくり、究極のわび茶の精神を表現しました。

代表作には「茶杓 数入」「松風」「弱法師」「二人静」「五月雨」「樋口」などがあります。

千宗旦の作品 作風と買取価格のワンポイント

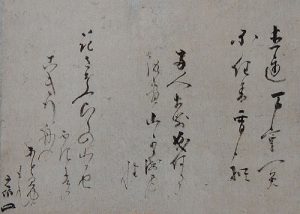

歌入文 花さそふ

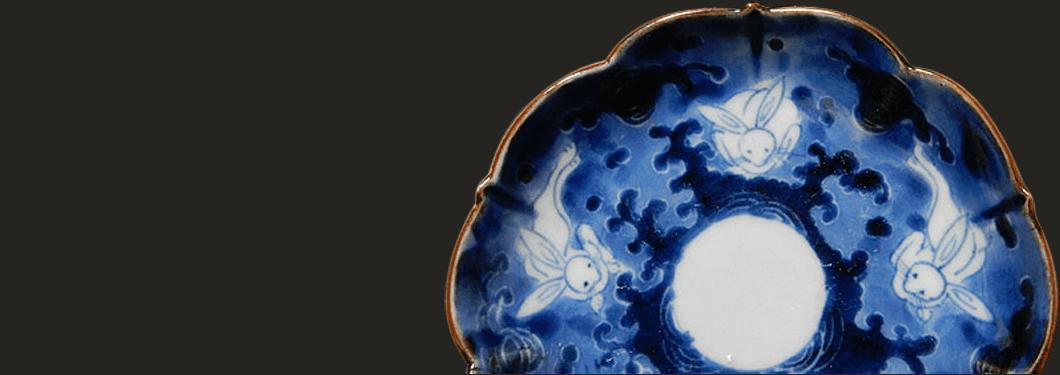

千宗旦の「侘び茶の湯」へのこだわりを反映させた書や茶杓などの茶道具は、高価買取対象作品です。

また、千宗旦など、茶道の権威が 書付 を書いた作品は 愛好家 にたいへん人気があります。

偽物が多くありますので、注意が必要で本物であれば、たいへん高価に買取することができます。

若年 の作品よりも、独自の境地を築いた晩年の 名品 が高価買取対象です。

千宗旦の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

千宗旦の作品の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には千宗旦の自筆のサインと 落款 が押されています。共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

汚れや傷みがある場合でも、現状のままお持ちください。

鑑定証 の有無に関わらず、まず当店で無料の 真贋 の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。一般的に 絵画 の 鑑定 は、美術俱楽部やそれぞれの指定された 鑑定機関 で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。

【所定鑑定人・鑑定機関】

千宗旦の場合、鑑定機関はありません。

当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

千宗旦をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には千宗旦の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

千宗旦の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ、適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

千宗旦 略歴

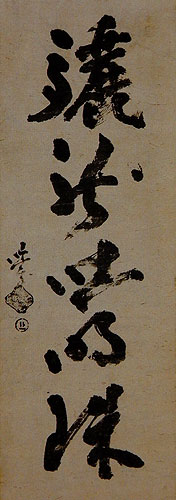

驪龍吐明珠

千利休の後妻の連れ子であった千少庵の息子として生まれた。

千利休との直接の血の繋がりがなかったため、10歳の頃に祖父利休から大徳寺の春屋宗園の喝食として禅の修行をさせられた。

父・少庵が利休の後妻の連れ子だったことから、家督 争いを避けるために仏門に入れられたと言われている。

その間、春屋宗園のもとで禅の修行を積み、得度した千宗旦は千利休が切腹を命ぜられ、父親の少庵が京都へ召し返され 家督 を継ぐと、少庵の希望で還俗し、1600年(慶長5)少庵から千家を譲り受け三代目を継ぎ、弟子 らとともに利休流の侘び茶の普及につとめた。

当時、新興武家貴族社会に大流行の著名な小堀遠州の綺麗さびに対し、公家や禅僧および京洛文化人らと結び、侘び茶 の精神を守り通し、大徳寺 の長老や柳生但馬守宗矩らの引立てもあり名を上げていった。

祖父の利休が豊臣秀吉により自刃に追い込まれたことから政治との関わりを避け、生涯仕官せず、千利休が残した侘び茶の精神を忠実に受け継ぎ、それを徹底する人生を歩み、「乞食宗旦」と号を呼ばれるほど侘茶に徹した。

晩年に建てた一畳台目(約2畳の広さ)の茶室は、侘び茶 の精神を表した究極の茶室とされている。

生涯を通じ、多くの 茶杓 を作った。

代表作は「松風」「弱法師」「二人静」「五月雨」「樋口」などがある。

3人の息子を、それぞれ、3男の江岑宗左(表千家)を紀州徳川家へ、4男の千叟宗室(裏千家)を加賀前田家へ、2男一応宗守(武者小路千家)を高松松平家に仕官させ、千家の存続に努め、千家流茶道を確立する。

表千家 には、宗旦がおもに江岑宗左に宛てた手紙が240通あまり残されている。

それら宗旦が 茶の湯 の美意識について語った言葉などは「元伯宗旦文書」と称されている。

「口切の茶は三畳敷がよい」などとあり、茶の湯の正月ともいわれるおめでたい口切の茶は、狭すぎず広すぎない三畳敷がふさわしいと考えたことなどが、書かれている。

また、「七十三歳になって、茶の湯 はなおさら面白い」とあり、京都の名だたる茶人たちが、宗旦の茶に招かれることを望んでいたことなどが記されている。

1658年死去、81歳。千家中興の祖とされ、毎年11月19日には宗旦忌が営まれる。

千宗旦の主な出来事や作品の年表

1578年頃、著名な利休の後妻宗恩の子供、少庵と亀(利休の娘)との間に生まれた。

1588年頃、祖父利休の意により 大徳寺 に入る。春屋宗園に喝食としてつかえ、禅の修行をする。

後に得度して蔵主になった。

1591年頃、利休切腹。父、少庵は会津、蒲生氏郷に預けられる。

利休の 家督 財産は道安に譲られた。

1594年 道安、少庵、秀吉に許される。

千家再興が叶ったことから、少庵の希望で還俗し、弟子らとともに利休流の 侘び茶 の普及に努めた。

1600年 父親・少庵が隠居し家督を継ぎ、家督 を 襲名 して侘び茶の普及に努めました。

祖父の利休が豊臣秀吉により自刃に追い込まれた過去があり、ことから政治との関わりを避け生涯仕官しなかった。

茶風は祖父利休のわび茶をさらに徹底させ、ために乞食修行を行っているように清貧であるという意味から、

「乞食宗旦」と呼ばれたという。

1601年 春屋宗園より「元叔」の号を授かった。

1618年 晩年 に一畳半屋敷を作る

1633年 新築の一畳半屋敷に太閤近衛信尋を招く。

1646年 家督 を三男の宗左に譲り隠居する。

敷地内に今日庵を建てて四男・仙叟宗室と移り住んだ。

1658年 逝去、81才没。千家中興の祖とされる。

晩年に建てた一畳台目(約二畳の広さ)の茶室は、侘び茶 の精神を表した究極の茶室とされている。

「愚者千人に讃められんよりも、数奇者 一人に笑われん事を恥ずべし」などの格言が「宗旦伝授聞書」に残されている。

宗旦の茶説は「禅茶録」にみられる。

利休の末路を考えて生涯仕官せず茶禅一味を提唱し、佗び茶 に徹したので「乞食宗旦」の異名さえあった。

不審庵を江岑宗左に譲り、屋敷の北裏に一畳台目の茶室、今日庵を建て、それもまた仙叟宗室に譲り又隠で余生をおくった。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

七宝焼きの金工作品で襖の引手を骨董品宅配買取でお譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス