光廣 買取

この頃の根付は、道具としての役目ではなく、美術工芸品として見られ、写実感を示す卓越した造形力の逸品が生まれました。

伝承された職人技に、それぞれ根付師の独自の彫技を考案され、光廣が生きた時代の根付は名品が多くあり高価買取いたします。

光廣は、幕末から明治にかけて活躍した根付師で、一派をなし、写実感を示す独自の彫技を考案し、精緻を極めた名品があります。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

光廣の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

光廣(みつひろ)・特徴と技法

橘中の仙

1810年(文化7)~1873年(明治6)66才没。

広島出身、尾道の人で、大原氏と称す。

彫 銘 光廣、光廣 花押 あるいは光廣印「大原」。

滋賀、大阪にて 彫刻 技法 を学び、多くは牙刻で、写生 風の美作を作る。

大坂・京都・江戸で活躍。

明石にも住むが、後年故郷に帰り、66歳で死去した。

モダンで、極力、無駄を省いてすっきりとした作品が特徴である。

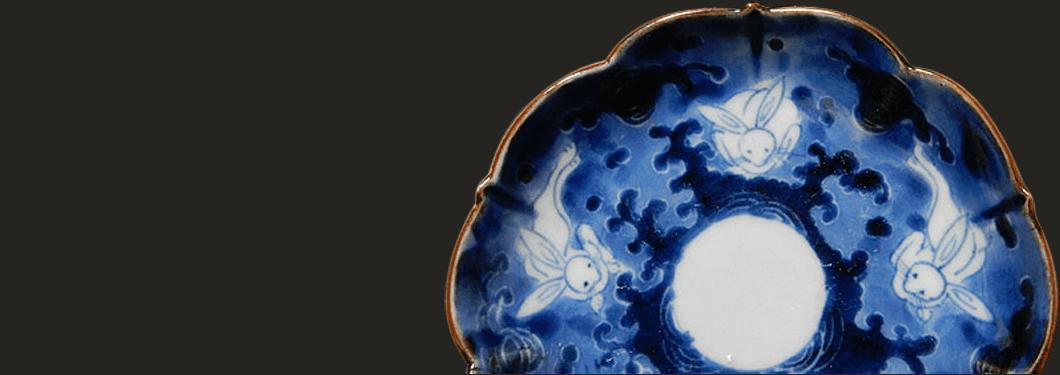

根付の時代背景

根付は本来、巾着や煙草入れ、印籠 などを腰から下げるために用いられた 日本独自 の道具ですが、光廣が活躍した、江戸時代末期から明治時代は、美術品として扱われました。

豪華な蒔絵を施された根付や彫金細工や 象嵌細工 の 金工品 の根付も現れ、光廣の時代には、象牙 や木を精巧精緻に彫刻した卓越した造形力の 逸品 も有りました。

光廣の作品 作風と買取価格のワンポイント

伝承された職人技に、本人独自の超絶技巧が工夫され、根付の名品が作られる時代でしたが、贋物も多くあり、細工の良い本物の逸品は、特別高価に買取させて頂きます。

光廣一派の作品は、人気があり、光廣の卓越した造形力の逸品は高価買取させて頂きます。

簡単な作品から時間をかけた力作、またデザインや種類により買取価格は変わってきます。

若年 の作品よりも、独自の境地を築いた晩年の 名品 が高価買取対象です。

光廣の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

光廣は江戸時代の人物なので数が少ないのですが、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱です。

共箱には光廣の自筆のサインと 落款 が押されています。

共箱 は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

シミや汚れがある場合でも、現状のままお持ちください。

鑑定書 の有無に関わらず、まず当店で無料の 真贋 の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。

一般的に絵画の 鑑定 は、美術俱楽部やそれぞれの指定された 鑑定機関 で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。

【所定鑑定人・鑑定機関】

光廣の場合、鑑定機関はありません。

当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

光廣をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には光廣の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

光廣の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ、適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

光廣 略歴

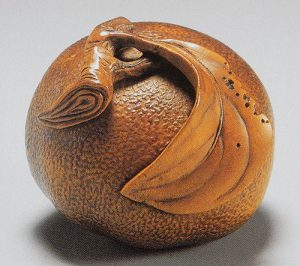

枇杷に蝉

1810年(文化7)広島の尾道に生まれる。

彫 銘 光廣、光廣 花押 あるいは光廣印「大原」。

滋賀、大阪にて 彫法 を学び、多くは牙刻で、写生風の美作を作る。

大坂や京都、江戸などで活躍した。

明石にも住むが、後年は故郷に帰り、1873年(明治6)66歳で死去した。

モダンで、極力、無駄を省いてすっきりとした作品が特徴である。根付(ねつけ)とは、江戸時代に煙草入れ、矢立て、印籠、小型の革製鞄の中に食べ物や小銭、薬やたばこなどを紐で帯から吊るし持ち歩くときに用いたその時の留め具。

ポケットの無い男性用の着物で袋や印籠等を持ち歩く場合に、袋や印籠などに付けられた紐の他方の端に取付け、紐を帯の下に挟み、根付 を帯の上方に出す事によって引っ掛って袋や 印籠 などが落ちないようにするために作られた。

江戸時代から近代にかけての古根付と、昭和、平成の現代 根付 に大別される。

製作国の日本以上に、国外でも骨董的蒐集品として高く評価されている。

また、日本では郷誠之助と高円宮憲仁親王とが蒐集家として有名で、2人が遺した膨大な蒐集品は、東京国立博物館に寄贈され、有名なコレクションとして所蔵されている。

光廣の主な出来事や作品の年表

1810年(文化7)広島の尾道に生まれる。

1873年(明治6)66歳で死去。

広島出身、尾道の人。

滋賀、大阪にて彫る 技法 を学び、多くは牙刻で、写生風の美作を作る。

大坂・京都・江戸で活躍。

明石にも住むが、後年故郷に帰って晩年を過ごす。

彫 銘 光廣、光廣 花押 あるいは光廣印「大原」。

モダンで、極力、無駄を省いてすっきりとした 逸品 が特徴である。

根付(ねつけ)とは、江戸時代に煙草入れ、矢立て、印籠、小型の革製鞄の中に食べ物や小銭、薬やたばこ等々などを紐で帯から吊るし持ち歩くときに用いたその時の留め具です。

江戸時代から近代にかけての古根付と、昭和、平成の現代根付に大別される。

製作国の日本以上に、日本国外では骨董的蒐集品として高く評価されており、日本では郷誠之助と高円宮憲仁親王とが蒐集家として有名である。

2人が遺した膨大な蒐集品は、東京国立博物館に寄贈され、有名なコレクションとして所蔵されている。

ポケットの無い男性用の着物で袋や 印籠 等を持ち歩く場合に、袋や印籠などに付けられた紐の他方の端に取付け、紐を帯の下に挟み、根付 を帯の上方に出す事によって引っ掛って袋や印籠などが落ちないようにする為に作られた。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

漆芸作品の蒔絵の印籠を骨董品出張買取でお譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス