並河靖之 買取

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

並河靖之と並河七宝の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

並河靖之(なみかわ やすゆき)

1845年、川越藩の京都留守役の一家に生まれました。11歳の頃「青蓮院門跡」青蓮院宮侍臣を務める家系の並河家の養子になります。美的感覚が養われたのは 皇族 との繋がりによるものとも言われます。

1845年、川越藩の京都留守役の一家に生まれました。11歳の頃「青蓮院門跡」青蓮院宮侍臣を務める家系の並河家の養子になります。美的感覚が養われたのは 皇族 との繋がりによるものとも言われます。

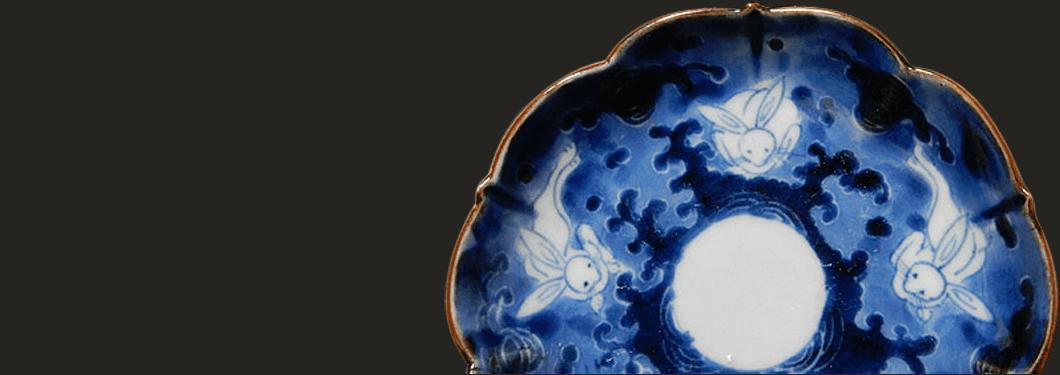

明治期の日本を代表する日本の七宝家。日本の七宝を世界の最高水準にまで引き上げました。京都を中心に活躍した七宝家の一人で、近代七宝の原点である 有線七宝 にこだわり続け極めました。東京で活動し 無線七宝 を極めた東京の濤川惣助と並び「東の濤川」「西の並河」、あるいは「二人のナミカワ」などと称され、国内外を問わず高い評価を受けました。

1895年~1903年には、「並河の黒」と呼ばれた漆黒の透明釉薬を開発し、背景を漆黒に染めることで図案の色彩を際立たせるようになる。

当時、濃い青色の 釉薬 はあったが漆黒の透明釉薬は無く、この透明感のある漆黒の背景は並河独自のものとされています。図案もより大きく 絵画 的なものとなり、数々の世界の 博覧会 で 受賞 するようになりました。晩年期(1903年~1923年)には、背景に緑色や白色など、漆黒以外の色も使うようになりました。墨で描いたような水墨画の意匠も見られるようになる。

1900年代には透胎七宝や省胎七宝など、これまでに無かった新しい 技法 も登場してきたが、並河は引退するまで有線七宝にこだわり続けました。

並河靖之の作品 作風と買取価格のワンポイント

有線七宝で描かれた小さな世界に細やかな模様を表現する技術は、まさに超絶 技巧 と言われています。「間」を生かした画面構成と色彩感覚で独創的で、繊細 で優美な七宝作品を作り上げました。並河靖之の作品の代表作は、漆黒の地に鮮やかな藤の花を描いた「藤図花瓶」や 緻密 な有線七宝で描かれた草花や昆虫などの繊細な美しさや 幻想的 な美しい作品は、数百万円の買取価格が付くと思われます。

彼の有名な言葉に「どんな鑑定家に見せても恥ずかしくない出来栄えのよい作品のために、何年も時間をかけることは苦痛ではなく、むしろ喜びです。そこからまさに、賞賛と名誉が得られるのです」との彼らしい言葉も有名です。

弘化 2年(1845)川越藩の京都留守役の一家に生まれる。

安政 2年(1855)11歳の頃「青蓮院門跡」青蓮院宮侍臣を務める家系の並河家の養子になる。

明治 8年(1875)京都 博覧会 に作品を出品して銅賞を 受賞。

明治 9年(1876)以後、明治政府による殖産興業の波に乗り、西洋の博覧会に積極的に出品するようになる。

明治22年(1889)パリ万国博覧会、翌年のパリ 万国博覧会 など、海外での 博覧会 で数多くの受賞を重ねる。

明治26年(1893)高い技量が政府に認められ、緑綬褒章を授与。現在の並河靖之七宝記念館が設立された。

明治29年(1896)帝室技芸員 に任命。

大正12年(1923)引退する。

昭和 2年(1927)83歳で死去。

並河靖之の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

並河靖之の七宝作品の場合、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には並河靖之の自筆のサインと 落款 が押されています。共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

汚れがある場合でも、現状のままお持ちくださいませ。

鑑定書の有無に関わらず、まず当店で無料の 真贋 の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。

一般的に 絵画 の 鑑定 は、美術俱楽部やそれぞれの指定された 鑑定機関 で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。

【所定鑑定人・鑑定機関】

並河靖之の場合、鑑定機関はありません。

当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

並河靖之をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には並河靖之の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

並河靖之の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ、適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

並河靖之(なみかわ やすゆき)

彼の 作風 は初期の頃(1873年~1878年頃)は、明治初期の京七宝の特徴である渦巻きなどの文様が全面に施されている。

明治10年前後には、ゴットフリート・ワグネルとの出会いで作風を大きく変化させた。ゴットフリート・ワグネルは、当時、陶磁器 や七宝、ガラスなどの製法や講義など、内国 勧業博覧会 の指導に携わっていたドイツ人の科学者である。ワグネルは、京都の七宝は世界の 博覧会 では通用しないと厳しく指導したと言われている。

1878年~1895年には、公家文化を反映した鳳凰や龍、花鳥などの 伝統 的な 図柄 を細かな巻軸模様で囲むような意匠だった。壺 の口周りや、足周りなどの周辺部分にも複雑な縁取りが施されている。また、並河家の家紋の蝶の意匠も見られる。

並河靖之の七宝作品は、作品の一つ一つが小さいのが特徴です。小さな世界に、細やかな模様を表現する技術は、まさに超絶技巧と言われている。「間」を生かした画面構成と色彩感覚で独創的で、繊細 で優美な七宝作品を作り上げた。

並河靖之の作品の代表作は、漆黒の地に鮮やかな藤の花を描いた「藤図 花瓶」です。細かな有線七宝で描かれた草花や昆虫などの繊細な美しさや 幻想的 な美しさには、定評がある。

1895年~1903年には「並河の黒」と呼ばれた漆黒の透明 釉薬 を開発し、背景を漆黒に染めることで図案の色彩を際立たせるようになる。当時、濃い青色の釉薬はあったが、漆黒の透明釉薬はなく、この透明感のある漆黒の背景は並河独自のものとされる。図案もより大きく 絵画 的なものとなり、数々の世界の博覧会で受賞するようになった。

七宝作品は微細な手作業で手間がかかるため、残された作品の数は多くはない。また、明治期の 工芸品 は主に外貨を稼ぐために海外へと流れ、日本人の目に触れることは少なかったが、当時、海外では七宝といえば”Namikawa”としてその名が認められていた。

並河靖之は、世界各国で行われていた万国博覧会にも出品し 受賞 を重ねるなど、国内外で多くの受賞歴があります。小ぶりな作品に、繊細な筆使いや複雑な色使いで表現する技術は、まさに超絶 技巧 と言われています。

有線七宝焼の追求

並河七宝の特徴は、有線七宝 です。有線七宝とは、図柄の輪郭線に沿って細い金属線をかたどり、その中に釉薬を挿し焼成するやり方で、金属線が繊細で細やかな図柄を引き立たせている。有線七宝こそ七宝の本流で、線の美しさこそ七宝の本質だと考えていたと思われます。

一つの作品を作るのに非常に時間がかかり、半年、一年、二年と手間暇がかかる為、日本の工業化が進展するにつれ外貨獲得の手段としての役目が終わると急速に廃れていったが、彼の言葉に「どんな 鑑定 家に見せても恥ずかしくない出来栄えのよい作品のために、何年も時間をかけることは苦痛ではなく、むしろ喜びです。そこから、まさに賞賛と名誉が得られるのです」と七宝焼の芸術家として生涯を生きていきました。

色彩と黒色透明釉薬

靖之作品の特徴として、まずは作品の色彩の豊かさや色彩の透明感が重要です。

七宝焼の釉薬はそれぞれの鉱物を焼成して、その化学変化から作られますが、陶芸 作品よりも難しく、鉱物の分量や配合の割合、焼成する際の時間や温度には試行錯誤を重ねて多種多様なグラデーションを作り上げました。

一つの色を表現するために釉薬を15種類用いて研究を重ねて作り上げ、その一つが黒色透明釉薬で、それまでの 七宝焼 の作品では存在しなかった透明感のある艷やかで相当な技量が要求される深い黒の作品を作り上げました。パリ万博に出品された後に皇室に買い上げられた「黒地四季花鳥図花瓶」が代表的な作品です。

並河靖之の主な出来事や作品の年表

弘化 2年(1845)9月1日、京都の自宅、柳馬場御池の川越藩主の松平大和守家臣高岡九郎左衛門の三男として生まれ、幼名を留蔵と言う。

安政 2年(1855)青蓮院宮侍臣並河靖全の養嗣子となり、その後名を改め、靖全没後家督を相続する。

安政 5年(1858)元服し、名を改める。

明治 6年(1873)鬼国窯の模造を試み、中国 七宝焼 を真似た 食籠 を完成。宮家に仕えながら七宝業を始めました。

明治 7年(1874)尾張の桃井英升らの七宝家から七宝の技術指導を学ぶ。

明治 8年(1875)第4回京都 博覧会 に七宝焼の作品を出品して有功銅賞を 受賞する。

明治 9年(1876)横浜のストロン商会と作品の売買契約を結ぶ。フィラデルフィアの 万国博覧会 にも出品して賞を 受賞。

明治10年(1877)第1回内国勧業博覧会に鬼国窯舞楽図 花瓶 の作品を出品して鳳紋賞牌を受賞する。

明治11年(1878)東京で七宝 釉薬 の改良を指導していたドイツの化学者ワグネルが京都に着任して釉薬の研究を重ねる。パリ万国博覧会に銀製七宝茶入を出品して銀賞に輝き、七宝焼に専念して制作を続ける。

明治14年(1881)第2回内国勧業博覧会に 銅器 七宝花瓶を出品して受賞する。

明治16年(1883)アムステルダム植民地産物及び一般輸出品万国博覧会に出品して受賞する。

明治18年(1885)ロンドン万国発明品博覧会でも受賞。ニュールンベルク金工万国博覧会にも出品し受賞する。ニューオリンズ万国博覧会でも一等金賞受賞する。

明治20年(1887)皇居御造営御用品の 美術品 の契約を結ぶ。

明治21年(1888)バルセロナ万国博覧会にも作品を出品して銀賞受賞する。

明治22年(1889)日本美術協会 会員となり、パリ万国博覧会で金賞受賞。

明治23年(1890)京都美術協会の評議員となり、第3回内国勧業博覧会に鳳凰唐草紋七宝花瓶を出品し、受賞。

明治26年(1893)日本の緑綬褒章を受章して、シカゴ・コロンブス万国博覧会に出品受賞。

明治27年(1894)その後の自宅並河邸を新築する。

明治28年(1895)第4回内国博覧会に七宝四季花鳥 壺 を出品、この頃の作品は素晴らしく妙技一等賞を受賞。

明治29年(1896)帝室技芸員 となる。

明治33年(1900)パリ万国博覧会に四季花鳥図花瓶を出品され金賞を受賞。

明治36年(1903)第5回内国勧業博覧会に金線七宝竹図花瓶の作品をを出品して二等賞を受賞する。

明治37年(1904)セントルイス万国博覧会にも出品してまたもや、金賞を受賞。

明治39年(1906)賞勲局より勲章製造の特命を受ける。勲章の制作を始める。

明治43年(1910)日本、イギリス博覧会に出品して金牌を受賞する。

大正12年(1923)七宝焼の工房を閉鎖する。

昭和 2年(1927)5月24日、83歳没。

最盛期には、目を凝らさないと見えないほどの絶妙なグラデーションで細かな模様が施された素晴らしい作品を作り上げました。「並河の黒」と呼ばれる漆黒の透明 釉薬 を自ら開発し、地の色に好んで使いました。漆黒の透明釉薬は扱いも難しかったことから、他の作家が使うことは出来なかったと言われています。

最後まで 有線七宝 のみで 七宝焼 を作り続け、表現を極める事にこだわり続けました。

晩年 には墨で描いたような線の表現、水墨画 のような意匠の作品も見られます。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

七宝焼きの金工作品で襖の引手を骨董品宅配買取でお譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス