裏千家 買取

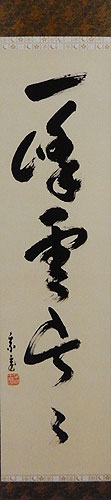

裏千家歴代宗匠の書や手捏ね作品や、茶掛けの一行書、禅語、等人気があり高価買取対象です。

宗匠の作品や書の中でも、裏千家歴代宗匠の古い宗匠の作品や書に人気があり高価買取対象です。

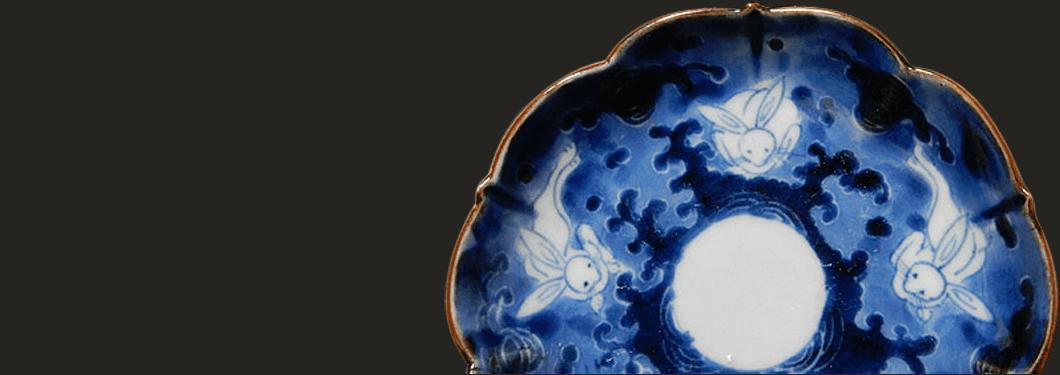

東京東大和市のお客様より抹茶道具の茶道具宅配買取依頼を頂き、裏千家の書付がある棗をお譲り頂きました。

この平棗は一瓢斎の抹茶道具の茶道具で、裏千家お家元の鵬雲斎宗匠の書付が付いており買取ました。材質は木製です。堂々とした大ぶりで抹茶道具の茶道具の平棗で、上品で優雅な八ツ橋の蒔絵が際立つ滅多に見られない素晴らしい 抹茶道具の茶道具で買取ました。代々続く京蒔絵の一瓢斎ならではの古い時代から日本に伝承されている漆芸の高盛蒔絵や螺鈿細工で工夫をこらした抹茶道具の茶道具で、京蒔絵の名品です。綺麗な共箱で、裏千家十五代家元鵬雲斎宗匠の書付が付いております。

茶の湯のお茶会では、始まる前に床の間に抹茶道具の茶道具を飾り、今日はこの茶道具でお茶会を始めますと紹介されます。そしてそれらの共箱や識箱は、床の間等々で、飾りつけされお披露目されますので、特に抹茶道具の茶道具では綺麗な状態が良いです。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

裏千家の茶道具ー査定・買取ポイントのアドバイス

裏千家(うらせんけ)

裏千家花押一例

二代代・千少庵、三代代・千宗旦と続きました。後、宗旦は屋敷の裏に今日庵を建てて隠居

宗旦の死後、次男宗守は武者小路千家を、四男宗室は 裏千家 を興こしたのが三千家の始まりです。

江戸時代の八代一燈宗室(1719年~1771年)又玄斎は中興の祖といわれ、兄達と協議し七事式を制定した。

十一代精中宗室(1810年~1877年)玄々斎は明治時代の変動の時代に合わせ茶道の近代化の先駆。

十四代淡々斎は太平洋戦争後は、茶道振興の為、家元 を財団法人化、裏千家茶道の組織化を行った。

十五代鵬雲斎は茶道を通じ、世界平和に活躍して1996年、文化勲章 を 受賞、されました。

当代は十六代坐忘斎で、大徳寺 で得度して2002年に家元を 襲名 した。

裏千家の作品 作風と買取価格のワンポイント

歴代宗匠の書や手捏ね作品の中でも、昔の古い裏千家宗匠の作品に人気があり高価買取対象です。

裏千家の場合も、書等は、若年の作品よりも、晩年の作品が高価買取対象です。

短期間に書かれたり簡単な 逸品 や書と、時間をかけた力作の作品や書、また 図柄 によって買取価格は大きく変わります。

裏千家の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

裏千家の作品の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には裏千家宗匠の自筆のサインと 落款 が押されています。共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

また、茶道具には裏千家宗匠の書付が付いた品々がありますが、やはり、お茶会では書付は高く評価され、好まれます。

汚れや傷みがある場合でも、現状のままお持ちください。

鑑定証 の有無に関わらず、まず当店で無料の 真贋 の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。一般的に 絵画 の 鑑定 は、美術俱楽部やそれぞれの指定された 鑑定機関 で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。

【所定鑑定人・鑑定機関】

当代 裏千家家元

当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

裏千家をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には裏千家の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

裏千家の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ、適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

裏千家の買取実績と買取価格の解説

-

茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取

茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取東京東大和市のお客様より抹茶道具の茶道具宅配買取依頼を頂き、裏千家の書付がある棗をお譲り頂きました。

¥300,000-

-

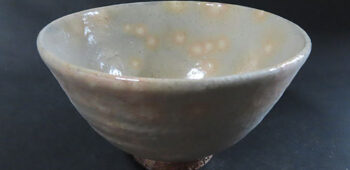

茶碗 茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取 陶芸作品・陶磁器

茶碗 茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取 陶芸作品・陶磁器東京八王子市のお客様より茶道具の抹茶茶碗の茶道具宅配買取依頼を頂き、裏千家の書付のある陶芸作品の茶碗をお譲り頂きました。綺麗な茶道具なので紹介します。

売却済

-

煎茶道具 茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取

煎茶道具 茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取茶道具宅配買取依頼で煎茶道具や抹茶道具を青森県三沢市のお客様よりお譲り頂きました。裏千家 、鵬雲斎の自作の茶杓で、下削りを黒田正玄が行っており紹介します。

売却済

-

茶碗 茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取 煎茶道具

茶碗 茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取 煎茶道具岐阜県大垣市より抹茶道具や煎茶道具の茶道具宅配買取を頂き、永楽善五郎の茶碗で裏千家の書付がある立派な茶碗をお譲り頂きました。非常に綺麗に作られ、茶の湯 では人気の作品で紹介します。

売却済

-

茶碗 茶道具 抹茶道具

茶碗 茶道具 抹茶道具茶道具買取依頼を頂き、茶道具の抹茶道具の茶碗で裏千家鵬雲斎の書付のある萩焼の茶碗を四国の徳島県阿南市より分けてもらいました。綺麗な抹茶道具の茶碗で裏千家の書付が付いており紹介します。

売却済

-

煎茶道具 茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取

煎茶道具 茶道具 抹茶道具 茶道具 宅配買取抹茶道具や煎茶道具の茶道具宅配買取依頼を福島県白河市より頂き、裏千家の書付が付いた棗や香合など数点お譲り頂きました。この棗は梨地や蒔絵が丁寧に施され、昔の職人技が素晴らしい逸品で紹介します。

¥230,000-

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

裏千家(うらせんけ)略歴

裏千家は、茶道流派の一つで、「裏千家」の語は、家元 とその家族らで構成される宗家を指すことも、「一般財団法人今日庵」などの法人組織を指すことも、弟子・門下生を含む流派組織を指すこともある。

茶道諸流派中最大の流派である。

裏千家の名称は、千利休からの家督を継いだ本家の表千家(不審菴)に対して、今日庵が通りからみて裏にあるためそのように言う。

「千家」といえば本来、本家の 表千家 のことであったが、裏千家の活躍もあり、近年になって分家である武者小路千家と併せて「三千家」というようになった。

現在の家元は、千利休から数えて、十六代目の玄黙宗室家元である。

裏千家家元 歴代

千利休の没後、傍系の二代千少庵(後妻の連子)の後を継いだ三代千宗旦が京都に屋敷を構え、三男宗左が紀州徳川家に 茶頭 として仕えたのち千家の 家督 を継いで本家となり表千家となった。

その後、次男宗守は武者小路千家を、四男宗室は裏千家を興こしたのが三千家の始まりである。

各家ともに家元は利休を初代として数える。

裏千家の家元は四代である仙叟の諱「宗室」を受け継いでいる。

初代 利休宗易(1522年~1591年2月28日)抛筌斎

二代 少庵宗淳(1546年~1614年10月10日)

三代 元伯宗旦(1578年~1658年12月19日)咄々斎

四代 仙叟宗室(1622年~1697年1月23日)臘月庵

五代 常叟宗室(1673年~1704年5月14日)不休斎

六代 泰叟宗室(1694年~1726年8月28日)六閑斎

七代 竺叟宗室(1709年~1733年3月2日)最々斎

八代 一燈宗室(1719年~1771年2月2日)又玄斎

九代石翁宗室(1746年~1801年9月26日)不見斎

十代柏叟宗室(1770年~1826年8月24日)認得斎

十一代精中宗室(1810年~1877年7月11日)玄々斎

十二代直叟玄室(1852年~1917年12月8日)又玄少斎

十三代鉄中宗室(1872年~1924年8月5日)圓能斎

十四代碩叟宗室(1893年~1964年9月7日)無限斎

十五代汎叟宗室(1923年~)鵬雲斎

十六代玄黙宗室(1956年~)坐忘斎

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

香炉の骨董品宅配買取を頂き、三浦竹泉の陶芸作品をお譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス