小杉放庵 買取

小杉放庵は、近代洋画らしい素朴さを持つ油絵や、洒脱で気品ある日本画を描きました。

大正期頃の独特なタッチで描いた油絵や、晩年のおとぎ話を題材にした作品は高価買取させて頂きます。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

●お譲り頂いた品物を直接販売しており、入荷をお待ちのお客様もたくさんおられます。

★古美術やかたでは、日本の古美術骨董品を後世に伝えたいと信念を貫き、半世紀営業してきました。

「品揃えが豊富で専門店にない面白味がある店」と、世界各国の美術館・博物館や愛好家の方々に来店頂き、買取から販売を一括しており、他店では真似の出来ない、独自の営業方針や特殊な骨董業界の説明をご覧ください。

小杉放庵の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

小杉放庵(こすぎ ほうあん)・特徴と技法

1881年(明治14)〜1964年(昭和39)82才没。

栃木県日光二荒山神社の神官の家に生まれる、本名は国太郎。

明治29年日光在住で 洋画 界の 重鎮 であった五百城文哉に 師事 する。

西洋名画の図版などを手本に模写したり、風景写生を試みたりして、油絵 や水彩の自由気儘な作画を見てもらいながら、絵画技術の基礎を学ぶ。18歳の時に上京し、小山正太郎が主宰する不同舎で学ぶ。この頃から「未醒」の号を用いて漫画や 挿絵 を描き、名が知られるようになる。

明治35年太平洋画会に入会し、36年に「晩鐘」他4点を出品、 翌年には「海辺」他8点を出品する。この頃、小川芋銭らと交遊する。また、日露戦争に従軍記者として従軍し、迫真の戦闘画や、ユーモラスな絵で、雑誌の人気に大きく貢献した。明治40年に美術雑誌「方寸」創刊、石井柏亭や坂本繁二郎らと同人で活躍し、才能を発揮する。

油絵は、文展 に力を入れ、明治41年第2回文展で「湟槃会」が初入選を果たす。

その後も第4回文展から「杣」(三等賞)、「水郷」(二等賞)、「豆の秋」(二等賞)、と三年連続受賞し、画壇に認められる。

横山大観と「絵画自由研究所」の設立構想を発表する。大正2年にヨーロッパへと渡り、パリを拠点に約1年間、本場の油絵を学ぶ。

フランスで心惹かれたシャヴァンヌの装飾画に影響され、壁画や装飾 画風 の油絵を描いた。

また、池大雅の「十便図」を見たことがきっかけで 日本画 にも傾倒し、帰国後は水墨画も描くようになる。

大正3年の 日本美術院 再興時に横山大観に誘われて同人として加わり、洋画部を牽引した。

同部解散後、梅原龍三郎や岸田劉生、中川一政たちと新たに春陽会を結成するなど、芸術活動を広げる。

大正12年頃から「放庵」と 号 を改め、昭和8年末からは「放菴」と更に改める。

大正時代の終わり頃からは、水墨と淡彩による表現への関心を深め、日本画の世界においても独自の枯淡な境地を切り拓いた。

第二次世界大戦中に疎開のため新潟県赤倉に移住し、東京の家が空襲で失われたので戦後もそのまま暮らす。

晩年 は、油絵より日本画に移り、新 文人画 とでも言うべき水墨の、気品に富んだ作品を多く残す。

油絵もまた、油気を抜いた絵具を渇筆風に画布にすり込んでゆく技法で、画面の肌は日本画を思わせるようなマチエールを好んで描いている。古事記、奥の細道、歌人、孫悟空、おとぎ話など古典を題材にした作品や 花鳥画、風景画 などの 名品 が多く残されている。

小杉放庵の作品 画風と買取価格のワンポイント

小杉放庵は、近代洋画らしい素朴さを持つ油絵や、洒脱で気品ある日本画を描いております。

大正期頃の「未醒」落款で、油気を抜いた絵具を渇筆風に画布にすり込む技法で描かれ、コテッとした質感の油絵は高価買取対象です。

また晩年に描かれた日本画で、おとぎ話を題材にした作品は、高価買取させて頂きます。

小杉放庵は、西洋名画の図版などを手本に 模写 をしたり、風景写生を試みたりして、油絵や水彩を描いていました。18歳の頃から「未醒」の号を用いて漫画や挿絵を描き、頭角を現します。

油絵にも力を入れて文展で受賞を重ね、フランス留学後はシャヴァンヌに影響を受けて壁画や装飾画風の油絵を描きます。また、東洋画への認識を新たにして東洋人という自覚を強め、日本画にも傾倒し、水墨画も描くようになります。

日本画と洋画との融合に悩み続け、いかに西洋の油絵で東洋の物語を描くかに取り組み、中国の故事などを表現しました。

大正期には、油気を抜いた絵具を渇筆風に画布にすり込む技法で、画面の肌は 日本画 を思わせるようなマチエールを好んで油絵を描きました。また大正末期から昭和初期には、墨と和紙が画材の中心となり、日本画にのめり込んでいきます。

大正12年頃から「放庵」と 号 を改め、昭和8年末からは「放菴」と更に改めて、作風 はより自由になります。

素朴で庶民的であり、親しみやすい表情の 人物画 を描いており、その独特の顔つきは放菴自身の自画像とも言われています。

晩年 は水墨と淡彩による表現で独自の枯淡な境地を確立し、題材も、古事記、奥の細道、歌人、孫悟空、おとぎ話など古典によるものが多く、次で 花鳥画、風景画 に及んでいます。越前今立の岩野平三郎が放菴の為に考案した独自の「放菴紙」と呼ばれる麻紙で描かれた、良寛、金太郎、花咲爺さん等は人気があります。

日本画は簡単に描かれた作品から時間をかけた力作、また大きさや 図柄 により買取価格は大きく変わります。

小杉放庵の場合、大正期の油絵や、晩年に描かれたおとぎ話を題材にした作品が人気で、高価買取対象です。

明治14年 栃木県に生まれる、本名は国太郎。

明治29年 父に連れられて、洋画家の五百城文哉に 師事 する。

明治33年 上京し、小山正太郎が主宰する不同舎で学ぶ。この頃から「未醒」と号する。

明治36年 太平 洋画 会第2回展に「晩鐘」他4点を出品。

明治44年 第5回 文展 に出品した「水郷」で二等賞(最高賞)を受賞。

明治45年 第6回文展で再び二等賞を 受賞 する。

大正 2 年 ヨーロッパに約1年間留学する。

大正 3 年 再興 日本美術院 の創立時に横山大観に誘われて参加、同人として洋画部を担当。

大正11年 梅原龍三郎や岸田劉生、中川一政たちと新たに春陽会を結成。

大正12年 この頃に 雅号 を「放庵」と改める。

昭和 2 年 水墨画 に親しみ、「奥の細道帖」の製作に没頭する。

昭和 8 年 この頃からは 号 を「放菴」と更に改める。

昭和10年 帝国美術院 会員となる。

昭和39年 4月17日世俗の栄誉を一切受けず、新潟県赤倉の自宅で逝去、享年82歳。

小杉放庵の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

掛軸の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には小杉放庵の自筆のサインと 落款 が押されています。

掛軸の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には小杉放庵の自筆のサインと 落款 が押されています。

共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

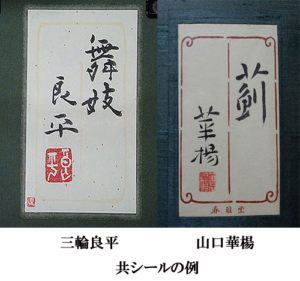

額装の場合は、共シール が大切な評価基準になります。

共シールとは、一般的に、名刺大で、額の裏側に貼られており、小杉放庵の直筆のサインと題名が書かれ、落款が押されています。

下記のような汚れや剥脱があっても、現状のままお持ちください。

日本画は、「蔵シミ」や「ほし」と言われる汚れが出やすく、買取価格も変わってくるので、出来ればご確認ください。

明るい所か、ライトをあてて画面を良く見てください。

鑑定書の有無に関わらず、まず当店で無料の真贋の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。

一般的に絵画の鑑定は、美術俱楽部やそれぞれの指定された鑑定機関で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。

【所定鑑定人・鑑定機関】

東京美術倶楽部鑑定委員会

当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

小杉放庵をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には小杉放庵の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

小杉放庵の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

小杉放庵 略歴

明治14年栃木県日光生まれ、本名は国太郎。父は蘇翁と 号 した平田派の国学者で、日光町長も務めていた。

放庵は少年時代を日光の山中で過し、父に国学の素読を習い、中学は一年で退学している。明治21年、日航小学校に入学し、翌年中退。

明治29年、日光在住の洋画家・五百城文哉に 師事 し、上京して小山正太郎が主宰する不同舎で学ぶ。

この頃から「未醒」と号して活躍する。明治36年からは国木田独歩の主催する近時画報社に籍をおいて挿絵を描き、漫画の筆もとっている。従軍記者として戦地に派遣され、雑誌特派員として日露戦争に従軍する。迫真の戦闘画や、ユーモラスな漫画的な絵などで、雑誌の人気に大きく貢献した。のちに反戦文学の先駆と評されることになる「陣中詩篇」を出版した。

帰国後は、文部省美術 展覧会 で2度にわたり最高賞を受賞し、この間、漫画家や 挿絵 画家 としても頭角を現した。

明治39年に国木田独歩が独歩社をおこし、同社発行の「新右文林」に漫画を描き、ようやく漫画家として頭角をあらわす。

独歩の仲人で春夫人と結婚。美術雑誌「方寸」を創刊、石井柏亭、山本鼎、森田恒友、倉田白羊、坂本繁二郎、平福百穂らと共に同人で活躍、画壇 に新風をおくった。油絵は、文展 に力を入れ、明治41年に出品し、第4回展に「杣」で3等賞、第5回展で「水郷」、第6回展で「豆の秋」と題した作品が続けて2等賞となる。大正2年にフランスへ行き、翌年に帰国。

フランスに留学しむしろ東洋画への認識を新たにして東洋人という自覚を強めて帰国してきたようである。

主に仏国に滞在イタリア、スペイン、イギリス、ドイツ、ロシア等を見学、翌年シベリア経由にて帰国「小湾」「ブルターニュ風景」「アルハンブラの丘」等が滞欧作品である。欧州紀行「画筆の跡」を刊行した。これ以降、墨絵も描き始めるようになる。

横山大観と親交を深め、大正3年の 日本美術院 再興時にも、同人として加わり、洋画部を牽引していった。

洋画 部が第7回展をもって解散してから、大正11年に梅原龍三郎や岸田劉生、中川一政、山本鼎らと共に新たに春陽会を結成し、山本鼎の農民美術運動にも協力するなど、幅広い芸術活動を行った。スポーツマンでもあり、国木田独歩や芥川龍之介といった作家や、その周辺の学者、思想家、財界人たちとの親密な交友関係があったことも注目されている。また、二科会にも同時に籍を置いていた。

大正12年頃に 雅号 を「放庵」、1933年末から「放菴」に改めて、次第に水墨と淡彩による表現への関心を深め、日本画 の世界においても独自の枯淡な境地を切りひらいた。戦後は、新潟県赤倉の山荘で世俗から離れた余生を送り、昭和39年に没した。

代表作には、東京大学や安田講堂の壁画、東京国立近代美術館の「水郷」、日光美術館の「神橋」「飲馬」などがある。

自然への優しい眼差しが注がれた作品を残している。独自の枯淡な境地を創造し、新文人画ともいうべき独自の 水墨画 を残した。

油絵 もまた、油気を抜いた絵具を渇筆風に画布にすり込んでゆく 技法 で、画面の肌は日本画を思わせるようなマチエールを好んだ。

題材も、古事記、奥の細道、歌人、孫悟空、おとぎ話など古典によるものが多く、次で花鳥、風景に及んでいる。

又歌人としても知られる歌集「山居」が出版され、隨筆集「帰去来」などの著書もある。日光市 名誉市民。

小杉放庵の主な出来事や作品の年表

明治14年(1881)栃木県に生まれる。6人兄弟の末弟。

明治19年(1886)この頃より蘇翁平田派の国学者である父より国学等の素読を習う。

明治21年(1888)日光小学校に入学。

明治28年(1895)宇都宮中学一年で中退。

明治29年(1896)父に連れられて、五百城文哉に 師事 する。

明治31年(1898)師匠文哉には無断で出奔、画業を志し上京する。

赤坂溜池白馬会研究所に通うも、まもなく肺尖カタルにかかり帰郷、再び文哉宅に帰る。

明治33年(1900)師匠の許を得て再上京。吉田博の感化で小山正太郎の不同舎に 入門。同期生に青木繁、荻原守衛らがいた。

明治34年(1901)田端で自炊生活。漫画の外に教科書の挿画、日光、横浜などで外人相手に売る 水彩画 などを描いた。

この年太平 洋画 会創立。

明治35年(1902)太平洋画会第一回 展覧会 が上野公園5号館で開催。太平洋画会に入会。

明治36年(1903)不同舎小山正太郎の推薦で近事画報社に入る。太平洋画会第2回展に「晩鐘」他4点出品。未醒と号す。

明治37年(1904)日露戦争に従軍、戦場の挿画や戦地の小景を画報通信。

帰国後近事画報社の正社員として入社。詩集「陣中詩篇」を刊行。

「未醒」の 号 で太平洋画会に「海辺」他8点出品。小川芋銭らと交遊する。

明治38年(1905)太平 洋画 会第4回展に「戦友」他数展出品。石井柏亭らと雑誌「平坦」を創刊。

明治39年(1906)国木田独歩が独歩社をおこす。同社発行の「新右文林」に漫画を描き、ようやく漫画家として頭角をあらわす。

独歩の仲人で春夫人と結婚。第5回太平洋画会展に「捕虜と其の兄」他出品。

明治40年(1907)5月美術雑誌「方寸」を創刊、石井柏亭、山本鼎、森田恒友、倉田白羊、坂本繁二郎、平福百穂らと共に同人で活躍、画壇 に新風をおくった。10月明治文展開設。

明治41年(1908)第2回 文展 で「湟槃会」が初入選。

明治42年(1909)第7回太平洋画会展に「黄昏」出品、押川春浪、中沢臨川ら武侠社仲間と交友する。

明治43年(1910)第4回文展で「杣」が三等賞。

明治44年(1911)第9回太平洋画会展に「河原の杉」出品。

第5回文展に「水郷」出品二等賞。シャヴァンヌの影響ありとされた。

明治45年(1912)第6回文展に「豆の秋」出品、二等賞無鑑査、画壇 的地歩を確定する。この秋、横山大観と「絵画自由研究」設立の計画を発表。

大正 2年 (1913)渡辺六郎の後援で渡欧、主に仏国に滞在イタリア、スペイン、イギリス、ドイツ、ロシア等を見学、翌年シベリア経由にて帰国「小湾」「ブルターニュ風景」「アルハンブラの丘」等が滞欧作品である。欧州紀行「画筆の跡」を刊行した。

大正 3年 (1914)再興 日本美術院 の創立に参加、同人として洋画部を担当。

はじめ二科会にも出品したが、のち 院展 に専従して「飲馬」「黄初平」「或日の空想」「山幸彦」「出関老子」等を出品した。

大正 9年 (1920)院展洋画部同人と連袂脱退事件あり、倉田白羊、長谷川昇、森田恒友、山本鼎、足立源一郎らと共に日本美術院を脱退。

大正11年(1922)春陽会創立に参加、前記 院展 脱退組の外に会員梅原龍三郎、客員岸田劉生、万鉄五郎、石井鶴三、中川一政、木村荘八、椿貞雄、山崎省三、今関啓司等後客員は会員となる。

大正12年(1923)第1回春陽会展に「泉」出品、この秋関東大震災。

大正13年(1924)第2回春陽会展に「採薬」出品。号 を放庵と改めた。

大正14年(1925)第3回春陽会展に「泉」出品、東大安田講堂に壁画製作、アーチ形「泉」「採薬」を両側に「静意」「動意」の半円形二面を添える。

昭和 2年 (1927)芭蕉「奥の細道」紀行の足跡をしたい友人岸浪百艸居と同道、東北、北陸に遊ぶ。以後しだいに水墨画に親しみ、「奥の細道帖」の製作に没頭。第5回春陽会展に「奥の細道帖」翌同第6回展に「奥の細道」15題を出品。

昭和 4年 (1929)華厳社を創立。

中国に遊ぶ。この機会に「放庵」と改号。春陽会展出画では「帰牧」「羅摩物語」「山童遊嬉」「娘」等が油絵、「奥の細道帖」「水荘有客」「漁樵閑話」「奥の細道」「古事記」「後赤壁画巻」「呉牛」「石上」「草木春秋」「山居十趣」「松下人」等が 水墨画 である。放庵画論」を刊行する。

昭和10年(1935)松田改組により 帝国美術院 会員となる。つづいて近衛内閣、安井改組による 帝国芸術院 会員となる。主な作品には「楽人」「金太郎」「うずめの舞」「僧」(ニューヨーク万博展)等。

昭和20年(1945)戦災にて田端の画室焼失、居を越後赤倉に移し定住する。

戦後は春陽会のほかに珊々会、墨心会展等に出品、続「本朝道釈」「曽遊江南画冊」「童話四題」「西遊記連図」「童話八題」「僧の顔」等の 日本画「浦島の顔」「大伴旅人」等の油絵がある。

昭和34年(1959)日本芸術院 会員辞退し、本来の野人となる。

主なる戦後著書、隨筆「帰去来」洗心書林、歌文集「石」美術出版社、絵と紀行「奥のほそみち画冊」竜星閣、歌隨筆「炉」中央公論社、隨筆「故郷」竜星閣、画集「小杉放庵」三彩社その他多数がある。

昭和35年(1960)4月小杉放庵の画集60年展を開催。初期以来の 洋画、日本画 素描等51点を展示。

昭和36年(1961)肺炎にて肉体の衰えが目立つ、春陽会展に「童話三題」出品。

昭和38年(1963)再三の肺炎に体力を失い寡作となる。

昭和39年(1964)4月17日逝去、享年82歳。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

七宝焼きの金工作品で襖の引手を骨董品宅配買取でお譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス