木島桜谷 買取

木島桜谷は、近代京都画壇を代表する日本画家で、竹内栖鳳と並ぶ程の人気画家です。

四条円山派の流れを汲んだ写生を基本としつつ、西洋絵画的な視点も感じられる画風が高く評価されています。

風景画や花鳥画・人物画などを見事に描きますが、特に動物画は人気があり、高価買取させて頂きます。

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

●お譲り頂いた品物を直接販売しており、入荷をお待ちのお客様もたくさんおられます。

★古美術やかたでは、日本の古美術骨董品を後世に伝えたいと信念を貫き、半世紀営業してきました。

「品揃えが豊富で専門店にない面白味がある店」と、世界各国の美術館・博物館や愛好家の方々に来店頂き、買取から販売を一括しており、他店では真似の出来ない、独自の営業方針や特殊な骨董業界の説明をご覧ください。

木島桜谷の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

木島桜谷(このしま おうこく)・特徴と技法

筏下り図

1877年(明治10)~1938年(昭和13)62才没。

京都三条室町の 茶道具 を扱う木島周吉の次男として生まれる。本名は文次郎、別号 は聾廬迂人、龍池草堂主人。

明倫尋常小学校、下京区高等小学校を経て、京都府立商業学校予科へ進むが、中途退学。

明治25年亡くなった父の知り合いで、当時京都画壇の人気作家である今尾景年に 師事 し、絵の基本を学ぶ。

景年から「桜谷」の 号 を与えられ、四条・円山派の流れを汲んだ写生を基本とした 花鳥画 や 動物画 を得意とした。

同じ頃、儒医で本草学者・写生 画家 の山本渓愚に儒学や本草学、経文漢学を学ぶ。文学少年だった桜谷は「論語読みの桜谷さん」とあだ名されるほどの愛読家となり、昼は絵画制作、夜は漢籍読書の生活を送る。故事や史実にも通じ、人物画 や 山水画、風景画でも優れた技量を発揮し、明治32年の全国絵画共進会に出品した「瓜生兄弟」が宮内庁買い上げとなる。また明治36年の第5回内国勧業 博覧会 出品作「揺落」も天皇買い上げとなる。早くから才能を開花させ、明治40年の第1回 文展 で「しぐれ」が二等賞を受賞。以後第6回まで入賞を続け、二等賞4回、三等賞2回と連続 受賞 し、「文展の寵児」と呼ばれた。大正2年の第7回 文展 では審査員となり、大正8年に 帝展 と改組されてからもしばしば 審査員 を務める。また、大正7年には 京都市立絵画専門学校(現在の京都市立芸術大学)の 教授 に就任し、後進の指導にあたる。京都画壇では竹内栖鳳と人気を二分する程、華々しく注目される作家となるが、それ以後は 画壇 から嫌われ、熟達した筆技も過小評価されてしまう。昭和8年第14回帝展の「峡中の秋」を最後に衣笠村に隠棲、晩年 は画壇から遠ざかり、史書に親しむ生活を送る。昭和13年電車との接触事故で急逝、享年62歳。

木島桜谷は人物画、風景画 などを見事に描きましたが、特に動物画の名手として知られています。

明治36年に開園した京都市内の動物園に毎日のように通いつめ、当時珍しいライオンなどの檻の前に座り、一日中写生していました。

円山 四条派 の 伝統 を受け継いだ洗練された写実、優美で穏和な雰囲気を特徴とした 画風 を築き上げました。

木島桜谷の作品 画風と買取価格のワンポイント

木島桜谷は、円山四条派の伝統を受け継ぎ、技巧的な写生力と情趣ある画風で山水画や花鳥画、人物画を数多く描いたことで知られています。特に動物画は人気があり、高価に買取させて頂きます。

木島桜谷の初期の頃は、四条派 の流れを汲んだ写生を基本とした 花鳥画 や動物画を得意とします。

師の今尾景年も花鳥 画家 ですが、桜谷は景年 入門 以前から 人物画、特に歴史画に惹かれており、少年雑誌の小堀鞆音や松本楓湖らの挿絵を研究するほか、菊池容斎の画論に心酔し「前賢故実」を模写しています。また、儒医の山本渓愚からは漢籍を学んでおり、故事や史実にも通じ、人物画・風景画 も見事に描き、優れた技量を発揮して画域を広げました。青年期は、確かな運筆、素早い奔放な筆致、そして 円山派 の写生に 西洋画 の 写実 表現を取り入れ、油絵を意識した作品を描いています。明治37年には自ら龍池 画塾 を主宰し、弟子たちと鷹ケ峰、貴船、大原、奈良などに足を運び、道々の風景や建物、牛馬や鶏、鹿といった家畜や動物などを写生しています。また明治36年に開園した京都市内の動物園にも通い、虎、鹿、ライオン、鳥類などを写生しました。桜谷は横山大観や竹内栖鳳らと肩を並べる画家として知られましたが、晩年は画壇から距離を置き、悠々自適の隠棲生活に入りました。

日本画 は簡単に描かれた作品から時間をかけた力作、また大きさや図柄により買取価格は大きく変わります。

木島桜谷の場合、若書き の作品よりも、全盛期に描かれた 動物画 が人気で、高価買取対象です。

木島桜谷の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

掛軸の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には木島桜谷の自筆のサインと 落款 が押されています。

掛軸の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には木島桜谷の自筆のサインと 落款 が押されています。

共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

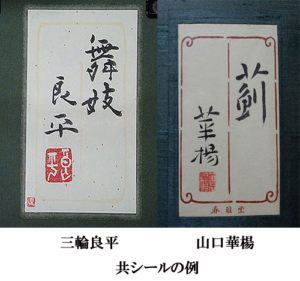

額装の場合は、共シール が大切な評価基準になります。

共シールとは、一般的に、名刺大で、額の裏側に貼られており、木島桜谷の直筆のサインと題名が書かれ、落款が押されています。

下記のような汚れや剥脱があっても、現状のままお持ちください。

日本画は、「蔵シミ」や「ほし」と言われる汚れが出やすく、買取価格も変わってくるので、出来ればご確認ください。

明るい所か、ライトをあてて画面を良く見てください。

鑑定書の有無に関わらず、まず当店で無料の真贋の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。

一般的に絵画の鑑定は、美術俱楽部やそれぞれの指定された鑑定機関で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。

【所定鑑定人・鑑定機関】

鑑定機関はありません。

当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

木島桜谷をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には木島桜谷の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

木島桜谷の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

木島桜谷 略歴

明治時代から昭和初期に活躍した 四条派 の日本画家。別号 は聾廬迂人、龍池草堂主人。

明治10年に京都市三条室町東入御倉町の茶道具を扱う木島周吉の一女三男兄弟の次男として生まれる。本名は文次郎。字は文質。

別号 は聾廬迂人、龍池草堂主人。曽祖父の木島元常は、狩野派の絵師・吉田元陳の弟子で、京都在住 絵師 の多くが参加した寛政期の内裏造営障壁画制作にも名を連ねている。祖父・周吉の代から内裏に高級調度を納入する「有識舎」という店を興し、父もその店を継いでいた。父は絵や和歌、茶の湯 に造詣が深く、木島家には彼を慕った芸術家や知識人の来訪が絶えなかったという。

その中には陶工の永樂保全や篆刻家・茶人の山本竹雲、そして岸派の絵師・岸竹堂がいた。

周吉と竹堂は、岸岱のもとで共に画を学んだ仲で、木島家には竹堂の作品が少なからずあったようだ。

明倫尋常小学校、下京区高等小学校を経て、京都府立商業学校予科へ進むが、簿記や算術に興味を持てず中途退学する。

明治25年12月、同年亡くなった父の知人で、当時京都 画壇 の大家であった今尾景年門下に入る。

景年は「桜谷」の 号 を与え、父を早く亡くした桜谷の父親的存在だった。同時に儒医・本草学者・写生 画家 だった山本渓愚に 師事 し、儒学・本草学・経文漢学を学ぶ。元来、文学少年だった桜谷は「論語読みの桜谷さん」とあだ名されるほどの愛読家となり、昼は絵画制作、夜は漢籍読書の生活を送る。入門 翌年に早くも第3回青年絵画共進会に「芙蓉小禽図」を出品し褒詞を受け、同第4回展にも「春野郊歩図」で三等褒状となるなど、景年塾を代表する画家として成長していく。早くから才能を開花させ、明治40年、第1回文展で六曲一双「しぐれ」が二等賞を受賞。以降も入賞を続け、大正2年第7回文展では 審査員 となる。初期の頃は四条・ 円山派 の流れを汲んだ写生を基本とした 動物画 を得意としていたが、明治32年全国絵画共進会に出品した「瓜生兄弟」が宮内庁買い上げとなり、画題も花鳥画、山水画、歴史人物画へと広がっていく。

明治36年第5回内国 勧業博覧会 出品作「揺落」も天皇買い上げの栄誉に浴す。明治40年文展の第1回から第6回まで、二等賞4回・三等賞2回と連続受賞し(この頃の文展では一等賞は空席)、早熟の天才という印象を与えた。その理由として、桜谷自身の画才の他に、その 作風 が 展覧会 の時代に上手く適合していたからとも考えられる。各種展覧会が西洋建築による大空間で頻繁に開かれるようになると、多くの観者が一度に見られる画面の要求が高まった。更に 文展 になると、応募作に大きさの制限はなかったため、画家たちは出来るだけ大きな画面で制作する必要を感じ、伝統 的な屏風絵に注目する。そうした中で桜谷は、左右を対として描かれることが多い 屏風 絵を、連続する一つの絵画空間として捉え直し、幅広な横長の画面を動勢感のある充実した 構図 によってパノラマミックに描き出した。

帝展でも 審査員、帝展 委員を務める傍ら、京都市立絵画専門学(現京都市立芸術大学)校 教授 として後進の指導にあたった。

竹内栖鳳と京都画壇の人気を分け華々しく注目される作家となったが、それ以後は師景年の過剰なまでの推薦が反動となって 画壇 から嫌われ、熟達した筆技も過小評価されてしまい、晩年は史書に親しんで世間から遠ざかってしまう。

昭和8年の第14回帝展の「峡中の秋」を最後に衣笠村に隠棲、漢籍を愛し詩文に親しむ晴耕雨読の生活を送った。

しかし徐々に精神を病み、昭和13年11月13日枚方近くで京阪電車に轢かれ非業の死を遂げた。享年62歳。

その後、桜谷に続き衣笠を拠点に活躍した著名な作家には菊池芳文、菊池契月、堂本印象、福田平八郎らがいます。

木島桜谷は 山水画・花鳥画・人物画、特に動物画の描写を得意とする。

四条派 の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と情趣ある 画風 で、「大正の呉春」「最後の四条派」と称された。

桜谷の作品は、冴えた色感をもって静かに情景を表現してゆくのがその特徴となっている。

その作品からは対象への深い洞察・細やかな愛情が感じられ、見る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな 画風 と言える。

桜谷の最も得意とする 動物画 にもこうした傾向が見て取れ、動物が叙情的に描かれ擬人化されたような親しみと暖かさが感じられる。しかし、現在では 展覧会 出品作ですら多くが所在不明である。動物画 の名手として知られる桜谷だが、人物画、風景画 なども見事に描く。円山四条派を受け継ぐ今尾景年に 師事し、確かな 伝統 に新時代の感性を取り入れた櫻谷の 画風 は、洗練された技術に裏付けられた 写実、そして優美で穏和な雰囲気を特徴としている。師の今尾景年も花鳥 画家 であるが、桜谷は景年 入門 以前から 人物画、特に歴史画に惹かれていたという。少年雑誌の小堀鞆音や松本楓湖らの挿絵を研究するほか、菊池容斎の画論に心酔し「前賢故実」を 模写 するなどした。弟子 に、西村柳塢、今井松窓、榊原虹泉、熊谷雲裳、前川秋帆、由井漱泉、池田瑞月、池田翠雲、竹中椅堂、小林雨郊、野崎三湖、浜孤嘯などがいる。

木島桜谷の主な出来事や作品の年表

明治10年(1877)京都に生まれる。

明治25年(1892)京都画壇の大家・今尾景年に 師事 し、絵の基本を学ぶ。

儒医・本草学者・写生 画家 の山本渓愚に儒学・本草学・経文漢学を学ぶ。

明治26年(1893)第三回青年絵画共進会に「芙蓉小禽図」を出品し、褒詞を受ける。

明治27年(1894)第四回青年絵画共進会に「春野郊歩図」を出品し、三等褒状となる。

明治32年(1899)金国絵画共進会の「瓜生兄弟」が三等 受賞。宮内庁買い上げとなる。

画題が 花鳥画、山水画、歴史 人物画 へと広がっていく。

明治33年(1900)美術協会展「野猪」二等受賞。

明治34年(1901)美術協会展「剣の舞」三等 受賞。

明治35年(1902)美術協会展「咆哮」二等受賞。

明治36年(1903)内国勧業博「揺落」三等を受賞し、天皇買い上げとなる。

明治37年(1904)美術協会展「桃花源」二等受賞。自ら龍池 画塾 を主宰する。

明治38年(1905)美術協会展「古来征戦幾人回」四等受賞。

明治39年(1906)美術協会展「奔馬」出品。

明治40年(1907)美術協会展「田舎の秋」二等受賞。文展第1回「しぐれ」二等 受賞。

明治41年(1908)文展第 2 回「勝乎敗乎」二等受賞。

明治42年(1909)文展第 3 回「和楽」三等受賞。

明治43年(1910)文展 第 4回「かりくら」三等 受賞。

明治44年(1911)文展第 5 回「若葉の山」二等受賞。

大正元年(1912)文展第 6 回「寒月」二等受賞。

大正 2 年(1913)文展第 7 回「駅路の春」審査員。

大正 3 年(1914)文展第 8 回「涼意」無鑑査。

大正 4 年(1915)文展 第9 回「うまや」出品。大阪曽根崎演舞場貴賓室の絵画が完成。

大正 5 年(1916)文展第10回「港頭の夕」出品。

大正 6 年(1917)文展第11回「孟宗薮」出品。

大正 7 年(1918)文展第12回「暮雲」出品。京都市立絵画専門学校(京都市立芸術大学)の 教授 となる。

大正10年(1921)帝展第 3 回「松籟」出品。

大正11年(1922)帝展 第 4回「行路難」出品。

大正13年(1924)帝展第 5 回「たけがり」出品。

大正14年(1925)帝展第 6 回「婦女三趣」出品。

大正15年(1926)帝展 第 7回「遅日」出品。

昭和 2 年(1927)文展第 8 回「灰燼」出品。

昭和 3 年(1928)文展 第 9回「えもの」出品。

昭和 5 年(1930)文展第11回「望郷」出品。

昭和 6 年(1931)文展第12回「画三昧」出品。

昭和 7 年(1932)文展第13回「つのとぐ鹿」出品。

昭和 8 年(1933)文展第14回「峡中の秋」出品。以降、衣笠村に隠棲、漢籍を愛し詩文に親しむ晴耕雨読の生活を送る。

昭和 9 年(1934)明治神宮成徳館の壁画(能楽御覧)が完成。

昭和13年(1938)大阪枚方市にて電車との接触事故で急逝、享年62歳。

現在は、旧邸宅が櫻谷文庫として保存されている。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

九谷焼の骨董品宅配買取を頂き、綺麗な赤絵の九谷焼をお譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス