鏑木清方 買取

古美術やかたは、鏑木清方の作品を後世に伝えたいとの思いで、半世紀営業してきました。

鏑木清方は挿絵画家から始まり、東京の下町風俗や当世風の美人画を描き、文化勲章を受章しました。

晩年の、清らかで美しく、女性の魅力溢れる美人画は高価買取させて頂きます。

【老舗骨董店の一味違う営業実績】

鏑木清方 買取価格のワンポイント

販売から買取の当店ならではの技

作品買取で他店との違いが一目瞭然!

NHK・和楽等、信頼あるメディア紹介多数

安心して鏑木清方買取依頼出来る6つの技

鏑木清方作品の種類や説明と鑑定機関

日本一、歴史ある

京都祇園骨董街にあります。

京都は千年も続いた都です。

京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。

約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、

日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。

京都祇園で小売販売している

老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。

世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。

店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、

愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。

買取依頼のお客様に納得して頂くことを

第一と考えております。

ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。

是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。

京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。

●鏑木清方の作品買取で他店との違いが一目瞭然!

★あなたも驚く骨董業界の真実★

「百聞は一見にしかず」 日本画・絵画買取依頼で失敗したくない方、是非ご覧下さい。

★お譲り頂いた品物を直接販売しており、入荷をお待ちのお客様もたくさんおられます。

鏑木清方の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス

鏑木清方(かぶらき きよかた)・特徴と技法

落葉

明治11年(1878)8月31日~昭和47年(1972)3月2日 93才没。

鏑木清方は明治時代から昭和まで活躍した日本画家で、美人画の 巨匠 と言われています。

東京の神田生まれで、本名は健一。13歳の時、浮世絵 師の流れを汲む水野年方に 入門 し、「清方」の 雅号 を授かる。そして、16歳頃から、父親が経営していた「やまと新聞」「東北新聞」などの挿絵を手がけ、10代にしてプロの 挿絵 画家として活躍する。

明治31年の第5回 日本絵画協会展 に初めて大作を出品し、日本画家の道を歩み始める。

明治34年には同志と「烏合会」を結成し、挿絵を離れて、浮世絵の伝統を生かした新しい風俗画の制作に尽力する。この2回展には代表作の「一葉女史の墓」が発表された。文展 では「鏡」が初入選で褒状となり、以後殆ど毎年出品し、第11回「黒髪」が特選となる。

当時、閉塞状況にあった文展に対して、自由な制作発表の場を持つ為に、大正5年に平福百穂らと「金鈴社」を結成、「薄雪」や「雨月物語」等の作品を発表する。

昭和2年、第8回 帝展 に出品した「築地明石町」が 帝国美術院 賞を 受賞 し、昭和12年には、帝国芸術院 会員に選ばれます。戦後も、清方がこよなく愛した東京の下町風俗や当世風の美人画を描き、日展 を舞台に力作を発表して活躍し、昭和29年 文化勲章 を受章。

晩年は、自らの境地を「市民の風懐にあそぶ」と称して、庶民生活を題材にした作品を多く描きました。

情趣溢れる 日本画 作品の他にも、流麗な文体による随筆を多く残し、自伝の「こしかたの記」

「続こしかたの記」のほか「築地川」「褪春記」「銀砂子」等が有名です。

鏑木清方は、浮世絵 の 伝統 や江戸文化の教養に支えられた作品を描きました。

清新な感覚で粋の美意識を反映した、清らかで優美な女性の姿を描いた近代的 美人画 や風俗画に多くの秀作が残されています。

その 美人画 の中に描かれた着物や帯、髪型など、時代背景や季節感を表現した装いからは、清方の研ぎ澄まされた感性やこだわりを窺うことができます。清方は、そうした装いを作品に描くだけでなく、浴衣地の意匠や舞台衣裳のデザイン等も手掛けました。

作品の殆どが 人物画 であり、季節の風情と明治時代の東京の風俗を写した風俗画というべき作品が多く見られます。

近代日本の美人 画家 として、上村松園と並び称せられています。

鏑木清方の作品 画風と買取価格のワンポイント

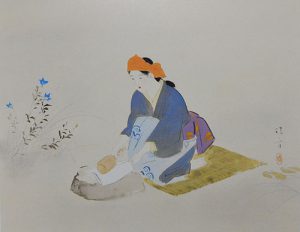

砧

江戸から明治の女性の姿、仕草、装いの中に、自らの求める美を表現し描いた美人画は高価買取対象です。

また日本髪を結った美人画や、浮世絵のような大首絵(胸から上の構図)の構図も人気があり、高価買取させて頂きます。

鏑木清方は 挿絵 画家から始まり、日本画の大家へと成長するなかで、美人画・風俗画・肖像画・物語絵など様々な分野の絵画を手掛けました。

日本 画壇 で活躍し始めた大正期は、美人 画家 という枠にはめられることに抵抗を感じていましたが、太平洋戦争が激化する昭和10年代の終わり、戦意昂揚の為の作品を描くことを求められる中で、心から描きたいと望んだのは、清らかで美しい、平和を象徴するような美人画でした。生涯を通して、江戸の香り高い粋と品格、そして季節の美しい風情に満ち溢れた数々の 美人画 を描いています。

日本画 は簡単に描かれた作品から時間をかけた力作、また大きさや 図柄 により買取価格は大きく変わります。

鏑木清方の場合、若書き の作品よりも、晩年 に描かれた全盛期の美人画が人気で、高価買取対象です。

略歴

明治11年 東京神田に生まれる。

明治24年 水野年方に 入門。

明治26年 年方より「清方」の 雅号 を授かる。

明治31年 第5回日本絵画協会展に初めて大作を出品。

明治34年 烏合会を結成。

明治42年 第3回 文展 で初入選。

大正 5 年 吉川霊華、平福百穂らと金鈴会を結成。

大正 6 年 第11回 文展 に「黒髪」を出品。特選第一席。

大正 8 年 第1回帝展の 審査員 に任命。

昭和 2 年 第2回 帝展 に出品した「築地明石町」が帝国美術院賞を受賞。

昭和12年 帝国芸術院 会員。

昭和19年 帝室技芸員 に任命される。

昭和29年 文化功労者、文化勲章 を受章。

昭和47年 逝去、享年93歳。

鏑木清方の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。

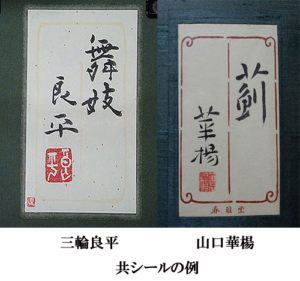

掛軸の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には鏑木清方の自筆のサインと 落款 が押されています。

掛軸の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には鏑木清方の自筆のサインと 落款 が押されています。

共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。

額装の場合は、共シール が大切な評価基準になります。

共シールとは、一般的に、名刺大で、額の裏側に貼られており、鏑木清方の直筆のサインと題名が書かれ、落款が押されています。

鑑定書の有無に関わらず、まず当店で無料の真贋の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。

下記のような汚れや剥脱があっても、現状のままお持ちください。

日本画は、「蔵シミ」や「ほし」と言われる汚れが出やすく、買取価格も変わってくるので、出来ればご確認ください。

鏑木清方の鑑定は、下記の鑑定機関で行われており、真贋を問うだけで約3万円~5万円かかります。

【所定鑑定人・鑑定機関】

東京美術倶楽部鑑定委員会

お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。

百聞は一見に如かず、是非ご覧ください。

お譲り頂いたお客様に納得頂き、信頼と安心をお届けします。

鏑木清方をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。

当店には鏑木清方の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。

鏑木清方の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。

鏑木清方の買取実績と買取価格の解説

-

日本画(絵画) 掛け軸・掛軸

日本画(絵画) 掛け軸・掛軸この作品は宅配で福井県よりお送り頂いた、鏑木清方の美人画の掛け軸です。以前に販売した作品で、販売価格は100万円ぐらいでした。買取価格は、販売価格の60%~70%でお引き取りさせて頂きました。

売却済

-

鏑木清方の最も得意とする美人画で絹本の掛け軸です。共箱も付いており、販売価格は100万円少しでした。当店の買取価格は、販売価格の60%~70%でお引き取りさせて頂いております。

売却済

-

東京画壇で活躍した鏑木清方の美人画です。絹本の掛け軸ですが、若年の作品なので販売価格は70万円前後でした。当店の買取価格は、販売価格の60%~70%でお引き取りさせて頂いております。

売却済

-

この鏑木清方の作品は、絹本に彩色された美人画の掛け軸です。共箱が付いており、販売価格は100万円と少しでした。当店の買取価格は、販売価格の60%~70%でお引き取りさせて頂いております。

売却済

-

鏑木清方の額装で、絹本に描かれた美人画です。若年に描いた雑誌の口絵で、販売価格は70万円前後でした。 当店の買取価格は、販売価格の60%~70%でお引き取りさせて頂いております。

売却済

-

日本画(絵画)

日本画(絵画)鏑木清方の美人画の名品です。

古美術やかたの店内写真

メディアにも多数ご紹介いただいております

クリックしてご覧ください

メディア紹介 MEDIA

- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】

- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】

- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】

- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】

- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。

- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!

- 『婦人画報』2012年5月号

- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)

- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】

- NHK『美の壺』(4月24日放送)

- 『和楽』10月号

- 『Hanako 京都案内』

- 『FIGARO japon』12月号

- 『mr partner』2011年2月号

- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)

- 『近代盆栽』9月号

- 『Hanako WEST』11月号

- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER

- 『婦人画報』2004年9月号

- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。

- 『Grazia』6月号

- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号

- 『Hanako WEST』4月号

- 『gli』11月号

- オレンジページムック『インテリア』No.23

- 『MORE』12月号

- 『花時間』7月号

- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊

- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。

日本全国対応致します、

まずはお問い合わせください

お問い合わせのお電話番号

075-533-1956

11:00~18:00(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技

鏑木清方 略歴

すみた川夕涼

明治11年(1878)8月31日に東京、神田で生まれる、本名は健一。

姓は「かぶらぎ」でなく「かぶらき」と読むのが正しい。

父は条野採菊といい、山々亭有人と号した幕末の人情本作家であった。

浮世絵 師の系譜を引く水野年方に 入門。

16歳頃から一家の生計を立てるために清方の父親が経営していた新聞の 挿絵 を描き始め、10代にしてプロの 挿絵 画家として活躍。

清方の自宅ではよく席を設けていたため、いつも 絵師、芝居、咄家などの 著名 人が出入りしていた。

このころ清方は三遊亭円朝と共に旅をしたり、円朝の人情話の速記をしたりしていた。

挿絵 画家 を目指すようにすすめたのが三遊亭円朝で、後の清方の 日本画 の基礎になっている。

明治31年(1898)の第5回日本絵画協会展に初めて大作を出品した。

以降、美人、風俗 画家 として活動を始めるが、青年期に泉鏡花と知り合い、その挿絵を描いたことや幼少時の環境からも終世、江戸情緒及び浮世絵の美とは離れることがなかった。

明治34年(1901)には挿絵を描く傍ら、本画を描くことで自立できる 画家 を目指して仲間の画家らと「烏合会」を結成。

このころから、「本絵」(「挿絵」に対する独立した絵画作品の意)の制作に本格的に取り組みはじめ、烏合会の 展覧会 が主な発表場所となる。

明治42年第3回文展で初入選し、以後文展に出品する。

初期の代表作として「一葉女史の墓」(1902)があるが、少年期から樋口一葉を愛読した清方は、一葉の肖像や、一葉作品をモチーフにした作品をいくつか残している。

大正5年、松岡映丘や平福百穂らと「金鈴社」を結成し、次々と作品を発表、大正8年第1回帝展の 審査員 に任命される。

昭和2年(1927)第2回 帝展 に出品した代表作「築地明石町」が 帝国美術院 賞を 受賞。

このころから大家としての評価が定まったが、その後も「本絵」制作のかたわら 挿絵 画家としての活動も続け、泉鏡花の作品の挿絵も描いている。

また、清方自身も文章をよくし、「こしかたの記」などいくつかの随筆集を残している。

第二次大戦の空襲で東京の自宅が焼け、終戦後の 晩年 は鎌倉に住み、描きたいものを自由に描く画生活を送った。

関東大震災と第二次大戦による空襲という2つの災害によって、清方がこよなく愛した明治時代の古き良き東京の風景は消え去ってしまったが、自分がこよなく愛した東京の下町風俗や当世風の美人を終生描き続けた。

昭和29年(1954)文化勲章 を受章した。

昭和47年(1972)3月2日明治、大正、昭和を生き抜き93歳で没した。

晩年を過ごした鎌倉市雪ノ下の自宅跡には鎌倉市鏑木清方記念美術館が建てられている。

墓所は台東区の谷中墓地。

歌川派の 浮世絵 から出て、浮世絵の 伝統 や江戸文化の教養に支えられた作品を発表し、清新な感覚で、粋の美意識を反映した、清らかで優美な女性の姿を描いた近代的 美人画 や風俗画に多くの秀作を生み出した。

作品は、そのほとんどが 人物画 であり、明治時代の東京の風俗を写した風俗画というべき作品が多く、近代日本の美人画家として上村松園と並び称せられる。

人物の容貌だけでなく内面の心理まで描き尽くす描写には高い技量と近代性、芸術性が見られる。

粋な江戸文化の遺風漂う気品ある 美人画 として評価が高く、美人画における至高の境地と称されている。

清方の門人には、伊東深水、山川秀峰、寺島紫明、笠松紫浪、川瀬巴水、小早川清、門井掬水がいた。

帝室技芸員、芸術院会員で、文化功労者。

鏑木清方の主な出来事や作品の年表

明治11年(1878)東京神田に生まれる。本名健一。

明治24年(1891)14歳の時、水野年方に 入門。

明治26年(1893)年方より「清方」の雅号を授かる。

明治27年(1894)「やまと新聞」に 挿絵 を執筆し、以後新聞諸雑誌に挿絵を描いて活躍する。

明治31年(1898)第5回日本絵画協会展に初めて大作を出品し、日本 画家 の道を歩み始める。

明治32年(1899)人民新聞社に入社し 挿絵 を執筆。

明治34年(1901)池田輝方、池田蕉園、山村耕花らと「烏合会」を結成する。

人民新聞社を退社し、読売新聞社へ入社。この頃から泉鏡花と親しくなる。

明治35年(1902)代表作となる「一葉女史の墓」が発表される。秋、読売新聞社を退社する。

明治42年(1909)第3回 文展 で「鏡」(双幅)が初入選。

大正 2 年(1913)挿絵の執筆より肉筆画の方へ進む。

大正 5 年(1916)結城素明、平福百穂、松岡映丘らと「金鈴会」を結成。

大正 6 年(1917)第11回文展に「黒髪」を出品、特選第一席。

大正 8 年(1919)第1回帝展の 審査員 に任命。

大正11年(1922)「金鈴社」解散。

昭和 2 年(1927)第2回帝展に出品した「築地明石町」が帝国美術院賞を受賞。

昭和 4 年(1929)帝国美術院 会員となる。

昭和11年(1936)挿絵倶楽部の顧問を引受ける。

昭和12年(1937)帝国芸術院 会員。

昭和19年(1944)芸術院会員として陸海軍に「蕪」「蟹と童」を贈る。帝室技芸員 となる。

昭和29年(1954)文化功労者、文化勲章 を受章する。

昭和47年(1972)3月2日老衰のため鎌倉市の自宅で逝去、享年93歳。

買取作家一例

お問い合わせ・買取のご相談

(定休日:月・火)

※ご予約の買取業務は定休日も行っております。

FAX 075-571-8648

買取方法と流れ

★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料

★宅配買取 送料無料、買取価格保証

★全て現金でお支払い

買取実績 PURCHASE RECORD

老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。

アンティークの古道具の部類の骨董品宅配買取依頼を頂きお譲り頂きました。

京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス